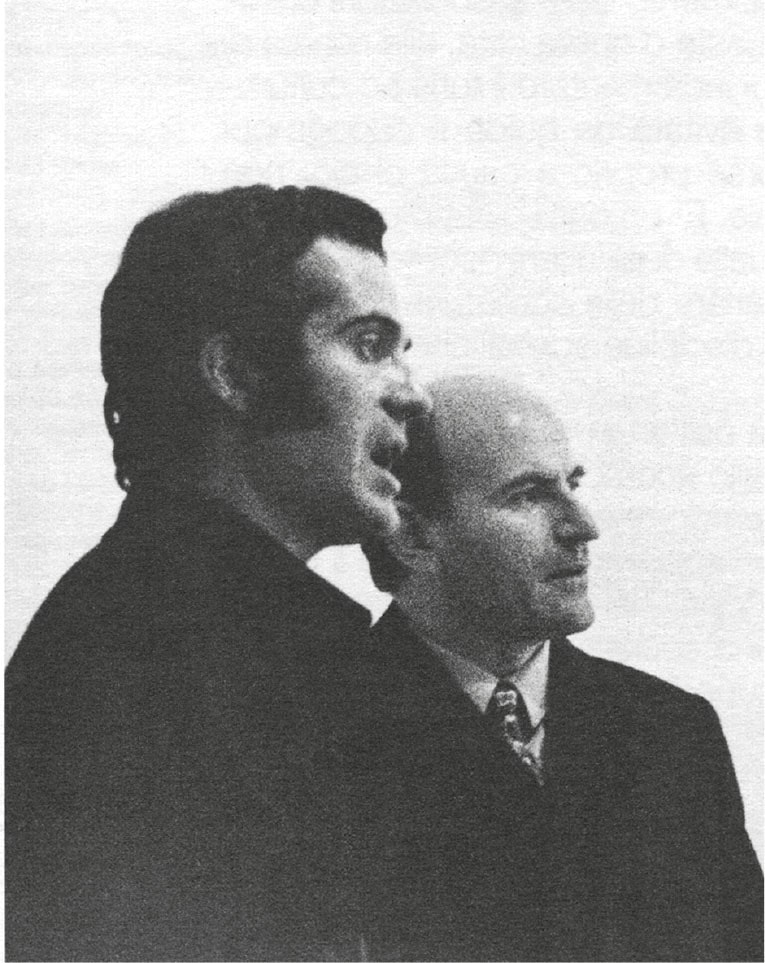

NELL’ESTATE DEL ’68, SU INVITO DI ALBERTO BOATTO, MAURIZIO CALVESI, FILIBERTO MENNA, TOMMASO TRINI, GERMANO CELANT E ACHILLE BONITO OLIVA SI INCONTRANO PER DECIDERE “CHE FARE?”.

Protagonista e testimone

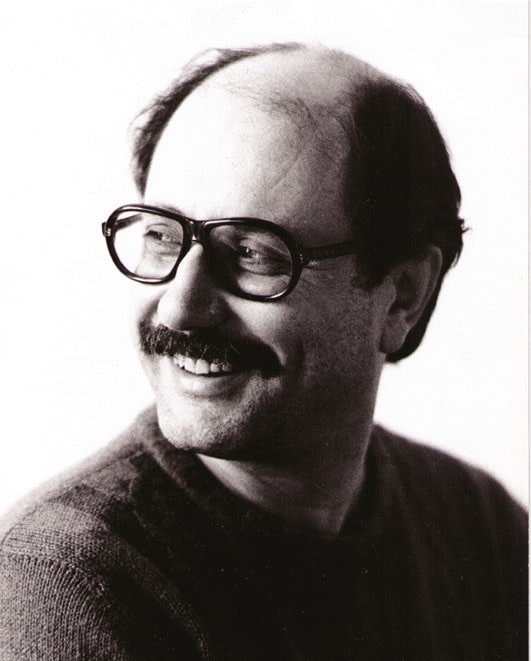

Tra quanti hanno un po’ di dimestichezza con la cultura artistica contemporanea, non credo ci sia chi non conosca Tommaso Trini. Per quanti come me hanno mosso i primi passi alla fine degli anni Settanta, in un periodo cioè segnato da una discontinuità – la si voglia chiamare postmoderno o in altro modo – con lo spirito ribelle che aveva caratterizzato quel decennio, egli rappresenta un protagonista e un testimone di rara attendibilità.

Trini ha vissuto, seguito e interpretato quella stagione senza limiti, senza scelte di tendenza, com’è stato per altri della sua generazione che hanno voluto maggiormente inserirsi nei meccanismi del sistema, cioè nel mainstream dell’arte. Ma più di altri ha contribuito a determinare e individuare nell’arte il clima culturale del Sessantotto, ha saputo indicare fin dal primo momento quali fossero le criticità che riguardavano l’ambito specifico, lo ha fatto partecipando agli eventi in corso, vicino agli artisti, indicando gli obiettivi da perseguire. Per questo, meglio e più di altri, egli è protagonista di quella stagione. Senza mai rinunciare alla sua libertà, alla sua franchezza e neanche a quella che a qualcuno è sembrata essere una dispersività, perché difficilmente si è lasciato ingabbiare dentro consuetudini e maniere.

Il Sessantotto

Per Sessantotto si intende il lungo periodo iniziato nel ’64, che coincide con il boom economico, con l’affermarsi di quel nuovo che scaturì dall’impatto dell’avanguardia con la cultura di massa. Per rimanere dentro la polarità dialettica, quell’anno può essere esemplarmente rappresentato dall’assegnazione del Leone d’Oro a Rauschenberg alla XXIV Biennale di Venezia e dalla pubblicazione di One-dimensional man di Marcuse. Due fatti che possono essere presi per estensione come l’affermazione sia di un diverso modello di comportamento sociale, sia di procedure artistiche alternative. Due fatti che hanno funzionato come incubatori del processo di diffusione del nuovo. E se tra quei due fatti potrebbe non esserci in apparenza alcuna correlazione diretta, nel profondo vi è lo stesso modo di intendere il rapporto tra realtà e immaginario, tra arte e vita.

Dunque il 1964, in significativa concomitanza con l’apparizione dei primi scritti di Trini dedicati all’arte, può essere considerato, dicevo, l’inizio di una nuova fase, l’abbrivio di quel lungo periodo che terminerà nel 1977, l’anno degli Indiani metropolitani, del ritorno di fiamma della contestazione studentesca, di quella stessa che nel ’68 aveva dato energia alla costruzione del nuovo. Ma è anche l’anno della nascita del Beaubourg, definito subito il supermarket dell’avanguardia. Eventi messi tempestivamente in collegamento da Maurizio Calvesi, che parlando di Avanguardia di massa, cioè utilizzando un evidente ossimoro, decretava l’impossibilità di costruire una liaison tra avanguardia e politica, per non dire tra avanguardia e contestazione e/o rivoluzione, tra arte e realtà, mostrando pienamente come con quell’ultimo tentativo l’avanguardia avesse decretato la sua fine.

Per tutti gli anni Settanta, con il continuo susseguirsi di gruppi e tendenze, quel che rimaneva dell’avanguardia aveva dato vita a una sorta di cannibalismo in cui l’ultima tendenza decretava la fine della precedente. Già nel ’68, Trini faceva riferimento «al rotolare dissolutivo dei modelli espressivi, dei media, dei linguaggi d’avanguardia».

Tra Calvesi e Trini c’era su questo punto un comune intendere che ha permesso loro di superare sia lo scarto generazionale sia la diversità di formazione, di condividere le criticità di quegli anni nell’ambito più esatto della loro professione. A diverso titolo vicini a Giulio Carlo Argan, avevano risentito della sua attività militante e delle sue scelte. Di fronte alla crisi di senso che aveva colto l’arte, egli ne aveva teorizzato la morte e poi, mettendo in discussione il ruolo della critica, aveva pubblicamente optato, fors’anche provocatoriamente, per un ritorno alla storia, o meglio, all’inedita condizione nell’ambito dell’arte dello storico-archeologo.

Di fronte a quella crisi, la risposta di Trini si indirizzò verso il ripensare la propria funzione di critico proponendo «un’azione riduttiva», «un’azione di privazione di energia» che permettesse un riposizionamento autocritico, accelerando «la precipitazione delle contraddizioni nelle quali siamo coinvolti». Una strategia inedita, messa in atto pensando il proprio ruolo come votato tanto a un impegno ideologico e politico quanto a uno esistenziale e sociale. Con l’avvertenza, però, che la dimensione estetica subentrasse a quella tecnico-burocratica della politica.1

Una prova d’eccellenza

Fu per queste ragioni che quando si trattò di pubblicare un ampio articolo su Piero Gilardi, il cui portato intellettuale, e il lavoro che ne è derivato, è carico di impegno e di eticità, mi sembrò che interloquire con Trini fosse un modo valido per restituire quel lavoro da una particolare prospettiva.2

Ne scaturì una conversazione a partire dalla scelta che Gilardi maturò nel 1981 di riprendere a realizzare i suoi tappeti-natura, smessi alla fine degli anni Sessanta. Una scelta per molti versi difficile, che avveniva proprio mentre si palesava la fine dell’avanguardia (intesa pure come una grande narrazione nell’ambito della affermata teoria postmoderna), e proprio nel momento in cui si cercava di reintrodurre una certa tradizione pittorica, con le sue istituzioni e le sue relazioni, di riproporre una certa attenzione all’opera. Il tutto peraltro enfatizzato dagli inequivocabili segnali di gradimento di quel recupero dell’artigianalità del fare da parte di collezionisti, gallerie e pubblico.

In questo clima, la decisione di Gilardi di riprendere i tappeti-natura poteva essere equivocata, e per certi versi lo è stata. Mi sembrò necessario dimostrare che essa non rappresentava affatto una rinuncia all’impegno svolto nei lunghi anni precedenti quanto piuttosto un completamento antropologico – coincidente peraltro con il programma di Trini –, dove la creatività ritrovava, al di là della sua funzionalità di sistema, quella dimensione artistica cui si era dovuto rinunciare in conseguenza delle scelte radicali compiute all’interno del progetto di trasformazione del mondo.

Su questa linea si inscriveva pure, a mio avviso, la mostra che Trini curò per la Biennale di Venezia del 1982, nel pieno clima di ritorno a una pittura dalle forti tinte espressive.

In quella mostra Trini dimostrò una grande attenzione ai processi in corso, che colse con prontezza invitando un’ampia rappresentanza di quella condizione diffusa di creatività, senza trascurare quelle zone in cui veniva riconvertita dentro i parametri dell’artisticità. Insomma, senza esclusioni, senza porre troppo l’accento sulle scelte quanto piuttosto sulla voglia di fare arte: «…non ci sono stili nuovi, ma diecimila giovani che sentono il diritto di esserci, che tentano la carta dell’essere artisti» dichiara a un giornalista, che non coglie la sua sottile provocazione, e continua: «bisognerebbe invitarli tutti e poi dividerli in ceramisti, giocatori di carte, pittori…» e il virgolettato così si interrompe.

La mostra di Trini fu criticata, considerata troppo ampia e dispersiva, ma in realtà si ispirava a quel clima di risorgenza artistica, a quella creatività diffusa all’interno della quale si voleva ricondurre l’artistico che tutti avevano avvertito. Era un modo per uscire dal clima plumbeo, esasperatamente concettuale, degli anni Settanta. Quello che però, nonostante tutto, non veniva accettato dal sistema in atto era quel rifiorire diffuso e partecipato che contrastava con uno dei cardini dell’economia capitalistica. Non so se fosse nell’intenzione di Trini, ma l’effetto prodotto da quella dépense, da quella sovrabbondanza, minacciava non solo la legge della domanda e dell’offerta ma contrastava pure con il principio su cui poggiava l’idea stessa di avanguardia, ovvero di una élite posta a guida del futuro.

Troppi artisti?

Trini registrava l’ampiezza di un fenomeno di grande impatto, di fronte al quale non si poteva rimanere indifferenti. Come accennato, registrava il rifiorire di una creatività artistica diffusa. Un’esigenza generata dal basso, dai giovani e giovanissimi artisti assecondati e sostenuti da un moto interno al sistema, dove ogni galleria proponeva il proprio gruppo nella necessità e speranza di una rinascita dopo gli anni del terrore e del cannibalismo. Un vitalismo di segno diverso, se non proprio opposto a quello maturato nel ’68, che esprimeva il proprio stato d’animo e le proprie emozioni con i colori della pittura. Un fenomeno che per tutto il decennio aveva visto un rifiorire di iniziative private ma anche, e questa era la vera novità, una pletora di iniziative pubbliche scaturite da quel processo riconducibile al nicolinismo che aveva dato agli assessorati alla cultura nuovo slancio e che produsse poi il fenomeno inarrestabile della proliferazione delle varie GAM e del conseguente mostrismo. «Scoraggiamo gli artisti, è il momento di farlo. Ne guadagnerà l’arte»,3 con questa provocazione Sargentini chiuse il suo intervento in un convegno dedicato, anni dopo, a questi temi.

Era la conferma che nonostante il Sessantotto, l’attività dei Gruppi, i Situazionisti e quant’altro, l’arte continuava ad avere un carattere élitario e individualista. Oggi penso che le critiche mosse a Trini rispondessero a un’effettiva apertura/rottura del sistema, costretto in quel momento a registrare un’evidente scollatura dalle regole, se non altro dal punto di vista quantitativo. Era un modo per Trini di rimanere coerente – come lo era, seppure con altri mezzi, Piero Gilardi – con i principi di base in cui continuava a credere.

Le riunioni del luglio 1968

Ho ricevuto recentemente da Trini un importante documento inedito che conferma il ruolo che gli ho sempre riconosciuto. Una registrazione della durata di circa trenta minuti – che egli ha realizzato e conservato per oltre cinquant’anni – di un incontro avvenuto nell’estate del 1968. Si tratta della seconda delle due riunioni che si tennero a Roma, nella sede di piazza di Spagna della galleria L’Attico, il 5 e il 6 luglio in vista della preparazione del terzo numero di “Cartabianca”, apparso in novembre con il titolo Contestazione estetica e azione politica. In copertina la dicitura “Speciale” e la riproduzione di Colomba della pace, il missile della serie delle armi di Pino Pascali.4

Volute da Boatto, direttore della rivista, le riunioni furono condotte seguendo un modello a quel tempo consolidato di condivisione e di confronto. Ad esse presero parte, oltre a Boatto, (nell’ordine) Menna, Trini, Celant, Bonito Oliva e Calvesi, in sostanza i più impegnati nel sostenere i giovani artisti, fautori di quel nuovo che si stava faticosamente diffondendo a partire dalla prima metà degli anni Sessanta.

Tra le motivazioni secondarie di quelle due riunioni c’era la voglia di rimediare alla scarsità di «occasioni di un dialogo aperto tra gli addetti ai lavori», come sosteneva Boatto, ma l’obiettivo principale era quello di rispondere alla domanda «che fare?» di fronte agli eventi che stavano scuotendo il mondo. Una domanda che seppure ricorreva da tempo, questa volta rimbalzava, amplificandosi, sugli eventi del ’68. Che fare, dunque? La risposta a tale questione, riconosceva Boatto, doveva scaturire da un «lavoro in équipe di ricerca», convinto che in quel particolare frangente non si potesse «rispondere da soli».

Seppure in quella domanda risuonasse l’eco leninista, nelle posizioni dei partecipanti si avverte piuttosto una temperatura più prossima alla tendenza anarchica, quella stessa che aveva caratterizzato il maggio francese. Ciò nonostante, tutti erano determinati nel difendere l’autonomia dell’arte dalle ingerenze della politica e anche dalle accuse mosse agli intellettuali dagli studenti nelle quali risuonavano le idee di Machajski. E se Trini in quella riunione porta a esempio la posizione di Rostagno che parlava di riorganizzazione delle masse, ne consegue di fatto una posizione tutt’altro che elitaria; «io direi allora – afferma nell’occasione – che nel nostro ambito noi dobbiamo passare alla ristrutturazione dei rapporti tra creazione, artista, critica e mercato». Intendeva così portare avanti un’azione tesa a modificare le relazioni tra le diverse componenti del sistema, ma mettendo in discussione anche, se non soprattutto, il proprio ruolo.

“Cartabianca”, Boatto e l’arte presente

Le riunioni di luglio dovevano essere propedeutiche alla redazione del numero di “Cartabianca” che uscì in novembre. Ma già nel secondo numero, apparso in maggio, Boatto riconosceva che quell’interrogativo sul che fare rimbalzava «nelle zone creative della società, dagli studenti a tutti i gruppi minoritari». E nel primo numero, di marzo, avvertiva che “Cartabianca” non poteva non tener conto di quegli eventi che da tante parti erano sentiti come pervasi da un moto rivoluzionario.

Di quel particolare frangente storico Boatto intendeva assumere «la situazione, gli orientamenti, i propositi e perfino gli umori». Lo faceva a nome della rivista, sottintendendo però quello che in quel momento poteva essere considerato un vero e proprio gruppo, lo faceva portandosi ai limiti del suo campo disciplinare, fino al punto di affermare: «Di tutte le possibili ragioni scelte a guida di una rivista, “Cartabianca” non riconosce alcuna ragione più motivata della ragione del presente e del nuovo». Ecco due categorie entro le quali gettare un ponte.

Del presente a quella data Boatto ci dice poco, ma lo possiamo dedurre dai riferimenti. Il primo va inevitabilmente alla «Primavera di Praga» (5 gennaio-20 agosto) e alla negata speranza di democratizzazione, che oltretutto riapriva negli intellettuali la vecchia ferita d’Ungheria; un altro riferimento va alla cosiddetta «Battaglia di Valle Giulia» (primo marzo), dove gli studenti fronteggiano la polizia dando una svolta alle pratiche della contestazione; altri riferimenti più in generale vanno alla «rivolta dei giovani» valorizzata come «violenza chiarificatrice»; e infine, dentro gli umori cui si alludeva, c’erano certamente anche i fatti di Varsavia e la repressione del nascente movimento di studenti e intellettuali ispirato alla precedente Primavera, avvenuti anch’essi in marzo.

Ma “Cartabianca” nasceva come rivista d’arte per colmare il vuoto lasciato dalle istituzioni, per sostenere e diffondere le più innovative ricerche artistiche che non passavano per i canali ufficiali. Se il riferimento al presente andava ai fatti di cronaca politica e sociale, ai loro orientamenti e propositi, quello relativo al nuovo andava – parola di Boatto – all’arte-ambiente, all’arte spettacolo, alla registrazione degli eventi, all’impiego di elementi naturali. Sono queste le pratiche che rappresentano il nuovo senso del fare artistico, nel rinnovato spirito dell’avanguardia alla luce del presente.

Da questa fusione a caldo di presente e di nuovo prende corpo una condizione che potremmo definire dell’arte presente, o di un nuovo presente, che segna una svolta decisiva, un cambiamento tale da far superare tutto quello che si era fatto fino a quel momento.

A dare un volto a questo nuovo presente sono ovviamente tutti i nomi inclusi in “Cartabianca”, quelli invitati nelle diverse occasioni dai membri del gruppo, dalle gallerie di riferimento che a Roma come a Torino, a Milano come a Napoli rappresentavano i presìdi del nuovo spirito. Un grande laboratorio che ruotava attorno a Boatto e a “Cartabianca”. In questo senso si può affermare che l’enucleazione degli artisti di Arte povera sia una deminutio capitis all’interno di questa nuova condizione. Tale ipotesi sarebbe confermata anche dalle rivendicazioni di Fabio Sargentini, gallerista ed editore della rivista, di una primogenitura da rintracciare nelle opere messe in mostra all’Attico da Pascali e Kounellis già tra il ’66 e il ’67 e nella mostra Fuoco Immagine Acqua Terra dello stesso anno. Sargentini ritiene che uno stimolo a quel cambiamento sia stato indotto in precedenza da una mostra del ’66 di Richard Serra alla galleria La Salita, sempre a Roma, dove tra gli animali impagliati era esposto un maiale vivo.5

Il nuovo presente è la posizione italiana

Questa condizione di nuovo presente ha determinato, seppure in modo velato, un disaccordo interno che si paleserà successivamente. Boatto era portatore di una visione strutturata della cultura artistica: difendeva, in sintonia con Calvesi, una certa tradizione, quella che dal Futurismo e dalla Metafisica conduceva alle esperienze più recenti, rifiutava «ogni recriminazione sul nostro stato geografico e culturale rispetto al mondo». Aveva anche una posizione precisa a proposito dell’acceso dibattito sui rapporti tra Europa e America, allora ancora molto sentito. Riconosce l’esistenza di un unico modello culturale, ma lo faceva sottolineando come da parte degli americani ci sia «una spregiudicata condotta di appropriazione» e invitando ad adottare la stessa strategia, pur riconoscendo che «in effetti è quanto si sta facendo oggi in Italia allo scopo di alimentare la nuova situazione». Avverte pure la necessità di un modello operativo che agisca sul presente e che doveva essere individuato a partire dalla prassi artistica corrente. Non solo il «recupero di una più larga (ed esatta) lezione europea», dunque, ma anche «l’assimilazione dell’esperienza oggettuale americana» esemplificata tanto dalla connessione universalmente accettata fra «tradizione europea e action-painting, attraverso la mediazione dei surrealisti», quanto dal meno riconosciuto ma altrettanto valido rapporto «tra futurismo, dada, metafisica, ancora gruppo surrealista e un pittore come Burri da una parte, e il nuovo realismo americano dall’altra».

Era da qui che bisognava ripartire per rivalutare la posizione italiana. Su questo punto Boatto era fermo, bisognava assumere una posizione di rifiuto netto di ogni tentativo di screditare la nostra cultura. Se sosteneva che bisognasse «storicizzare le tappe centrali dello sviluppo dell’arte d’oltreoceano attraverso proprio l’individuazione dei loro nessi con l’Europa», confermava pure il lavoro svolto da «un omogeneo gruppo di artisti e critici» che hanno guardato a «Johns o a Oldenburg nel momento stesso che ci si riallacciava a Balla o a De Chirico».

Boatto non dimenticava che il lato dal quale muoveva era sempre l’arte, avvertiva però l’esigenza di guardare alla realtà in un più ampio giro d’orizzonte. Bisognava assumersi altre responsabilità, cogliere l’occasione che il ’68 forniva per «un incontro possibile fra ricerca artistica e ricerca ideologica». Su questo, seppure con le debite varianti, il gruppo era concorde.

Nella riunione di luglio sul tavolo della discussione c’era dunque un tema importante, che portava con sé, oltre alla questione dell’adesione a un modello culturale a quel punto già risolta teoricamente e praticamente, il «riesame della nozione di impegno».

Ma come superare le difficoltà che attorno a tale tema si erano storicamente sedimentate? Come porsi di fronte all’intellettuale organico o all’engagement sartriano o ancora nei confronti della nota polemica tra Vittorini e Togliatti?

Un interrogativo che andava svolto nella direzione di un necessario incontro tra le due ricerche in atto. Boatto partiva dal presupposto che non vi fosse più una «ideologia dogmatica divisa tra l’ottusità burocratica dei politici e l’animosità aristocratica degli apocalittici», o meglio, riteneva che l’arte non fosse più davanti a quel dogmatismo, quanto piuttosto di fronte a un cambiamento dell’ideologia corrente, per questo si sarebbero potute proporre nuove soluzioni, nuovi rapporti. Una nuova ideologia, per esempio, scaturiva dall’incontro tra Marcuse e gli studenti, che parlavano, riconosceva Boatto, «di rivalutazione del mondo soggettivo, di definizione di nuovi bisogni, di antropologia non solo come teoria ma come modo di vita, di centralità della componente estetica». Tutte questioni poste al centro del dibattito per le quali Boatto affermava un primato dell’arte, dal momento che era «facile scorgere le connessioni con le più avanzate esperienze artistiche».

Una risposta alla crisi

In questo modo si legittimava non solo l’arte più radicale dei giovani ma si rispondeva anche alle problematiche che stringevano l’arte in una morsa esistenziale mettendola pericolosamente in crisi. Già precedentemente molti intellettuali e filosofi si erano interrogati su che cosa si intendesse per arte, su cosa essa fosse, ma ora la domanda più incalzante e conseguente era invece legata alla sua funzione, alla sua necessità. La crisi esistenziale e sociale che attanagliava gli artisti era palese. Se ne può trovare un chiaro esempio in un testo di Emilio Garroni proprio del ’64: «Perché si dipinge, si compone musica, si scrive anche in forma non scientifica? Perché si fa arte? È una domanda pericolosa, che può parere o fatuamente metafisica o genericamente sociologica». Tale è l’abbrivio con il quale l’autore affronta la complessa questione. Che la domanda non circolasse solo in ambito filosofico lo dimostrerebbe poi il fatto che il volumetto di Garroni, Il mito negativo e la pittura di Vacchi, appariva come la prima uscita in una collana di Officina Edizioni dedicata proprio a una «verifica del senso e della funzione dell’arte contemporanea» e destinata ad accogliere «incontri tra saggisti e artisti». Ma si possono ricordare anche le parole di Adorno poste a incipit dell’introduzione della sua Teoria estetica: «È ormai ovvio che niente di ciò che concerne l’arte è ovvio né nell’arte stessa né nel suo rapporto col tutto; ovvio non è più nemmeno il suo diritto all’esistenza».

Del resto, era da diversi anni che Argan, nume tutelare di quello che in quel momento rappresentava de facto il gruppo di “Cartabianca”, andava parlando della fine dell’arte, intesa come superamento del paradigma romantico e tendenzialmente positivista. Dunque, quella dell’arte nuova legata al presente, l’arte del presente o del nuovo presente, era una condizione che aveva in sé la tendenza a uscire dall’opera come oggetto, a esaltare il comportamento, a evidenziare tutti i nessi che l’arte ha con la società, ma anche a negare lo sfruttamento economico a cui era assoggettata, insomma un’arte che rifletteva su se stessa, sulla propria condizione di esistenza, in cui riecheggiava l’intuizione di Trini che parlava di «ristrutturazione dei rapporti tra creazione, artista, critica e mercato».

Era sempre più evidente che si volesse contestare da parte di quel nuovo presente ogni possibile relazione con la storia, con la tradizione, con le istituzioni, con tutta la cultura borghese. Per ricordare l’incandescenza del clima basterebbe fare riferimento all’effetto che produsse nel ’67 la pubblicazione sul “Corriere della Sera” di alcune corrispondenze che il giornale aveva commissionato ad Alberto Moravia sulla Rivoluzione culturale in Cina, che parlavano delle imprese delle guardie rosse lanciate contro quel che rimaneva nel paese della cultura borghese.

Seppure Boatto e Calvesi ricercavano ancora i nessi storici, per esempio tra Futurismo e contemporaneità (Calvesi ricordava anche che in un primo momento lo stesso Celant aveva pensato di chiamare nuovo futurismo quello che poi avrebbe chiamato arte povera) e Menna in particolare continuava a parlare di tradizione del nuovo, includendo tanto l’avanguardia artistica che il movimento moderno, ora si cominciava ad avvertire la storia dell’arte – più in generale la storia –, le sue istituzioni (il museo, l’accademia ecc.), come un impedimento all’affermazione del nuovo.

L’arte nuova legata al presente, il nuovo presente, radicalizzandosi sempre più, metteva in discussione il proprio statuto, ma sarà poi nel corso degli anni Settanta, con la continua proposizione di sempre nuove tendenze, con l’accelerazione posta al susseguirsi degli ismi, che avverrà una frattura definitiva tra presente e passato: per quanto recente potesse essere l’ultima invenzione, quella successiva la dichiarava superata.

Sopra a tutto aleggiava una forte e inedita crisi dei ruoli che rendeva più che mai significative le già ricordate parole di Trini quando richiamava alla ristrutturazione dei rapporti, lui che per l’artista adottò pure una nuova definizione, quella di operatore estetico, e per il critico quella di operatore culturale, non soltanto per una questione di termini ma per ripensare la loro stessa funzione.

Un laboratorio per la critica

Nell’arco di una brevissima stagione, che va da marzo a novembre 1968, “Cartabianca” ha rappresentato un vero e proprio laboratorio dove si sono messe a fuoco molte delle idee che prenderanno corpo nel periodo seguente. Indicazioni di lavoro che si incardineranno poi nel sistema di valori attuale.

“Cartabianca” è stato il luogo di verifica di quella dimensione estetica che accogliendo al proprio interno idee-segni-gesti-comportamenti derivanti da altre discipline (teatro-musica-danza, ecc.), ha allargato gli strumenti e le possibilità dell’arte di agganciarsi a una realtà surriscaldata dagli eventi politici, dalle manifestazioni sociali e da quello spirito di rivolta che animava il mondo intero.

La registrazione di quell’incontro, seppure incompleta, ci dice qualcosa che non è possibile rilevare nemmeno dalla lettura del fascicolo a cui la riunione era propedeutica. Come se quella condizione in presenza consentisse maggiore enfasi e l’impostazione dialettica agevolasse il confronto tra i partecipanti. Sta proprio qui il valore del documento. Certo, il tema era scottante, le interrogazioni che fino a quel momento avevano riguardato direttamente l’arte, ora, inevitabilmente e conseguentemente, riguardavano la critica, il suo ruolo, il suo statuto. Era fuori dubbio che tra arte e critica ci fosse una relazione dialettica. E dunque, quale posizione doveva assumere la critica di fronte ai profondi cambiamenti che stavano intervenendo nei modi dell’arte?

Era perfino banale dire che la critica rappresentava la mediazione tra artista e pubblico, tra arte e mercato, e lo era altrettanto affermare che la sua funzione fosse legata all’opera, alla sua interpretazione, o che il critico fosse il gestore di un potere che assegnava valori o li misconosceva. E poi, quale posizione doveva assumere la critica di fronte ai cambiamenti dei modi della politica? Quelle erano le condizioni nelle quali la critica si era mossa fino a quel momento. Ma se l’arte cambiava la propria natura, se la politica cambiava, se la cultura diventava sempre più di massa, come ridefinire la funzione della critica? Una soluzione cui si è già accennato era quella di tendere ad assimilare il critico all’intellettuale. Una condizione che seppure gli restituiva, come costruttore di idee, uno spazio di autonomia nei confronti dell’arte, non lo preservava dalle possibili strumentalizzazioni provenienti dalla politica. Sul ruolo del critico come intellettuale, Boatto era il più determinato. Poneva in modo energico tale rivendicazione. Voleva che gli venisse concessa la stessa opportunità che era stata data agli studenti e agli operai, o meglio che essi si erano presi con la forza, quella di intervenire sull’astrazione predeterminata dei ruoli nella società. In tal modo si sarebbe potuto rispondere in maniera concreta ed effettiva alle nuove esigenze che si ponevano alla critica.

Boatto era consapevole delle difficoltà. Si lamentava che agli intellettuali non venisse concessa la possibilità di «accettarsi nel proprio ambito specialistico» nonostante la critica di fatto possedesse strumenti propri e autonomi. Si lamentava del fatto che verso gli intellettuali si indirizzassero le accuse tanto degli studenti quanto dei nuovi gruppi politici nei quali si andava organizzando il movimento. Alla loro pretesa, denunciata da Boatto con queste parole: «l’intellettuale deve morire come intellettuale per aderire a una prospettiva politica», ribatteva che se gli studenti avevano potuto ampliare la loro visione politica era perché avevano «accettato certi postulati che soltanto una tradizione prettamente culturale e estetica, come la componente vitalistica, li ha potuti arricchire». In questo modo aveva individuato il terreno comune tra ricerca artistica e ricerca ideologica. Ora si trattava di individuare l’ambito specifico della critica (e dell’arte, ovviamente), comprendere le sue potenzialità, si trattava di affermare il superamento della dimensione politica mediante la dimensione estetica (Trini).

Un terreno comune

Se la politica aveva potuto rinnovarsi anche grazie alla componente vitalistica, alla rivalutazione della soggettività, alla visione antropologica e soprattutto alla centralità della componente estetica, allora l’arte e la critica avrebbero potuto accedere alla dimensione politica senza uscire dal proprio specifico. Del resto si poteva facilmente riconoscere che «l’azione politica» era «al tempo stesso azione estetica e culturale». Insomma, si rivendicava alla critica un ruolo non più subalterno alla politica, nella consapevolezza che fosse avvenuto un ribaltamento tale per cui, come ricorderà altrove Calvesi, e in quell’occasione Boatto, parlando di «bricolage» e di «combinazioni di sillabe», le procedure artistiche nate con l’avanguardia, radicalizzate dal nuovo presente, avevano contaminato i processi della politica.

Recentemente, in una conversazione inedita con Massimo d’Alessandro, che in quegli anni rivestiva un ruolo di rilievo in Potere Operaio, ho ricevuto una testimonianza importante di quali fossero i rapporti che intercorrevano tra esponenti della cultura e della politica. D’Alessandro, in virtù del suo ruolo di architetto e dei suoi interessi per la cultura e in particolare per l’arte, organizzò un incontro tra Franco Piperno, leader del movimento politico, e un gruppo di intellettuali, molti dei quali facevano capo a “Quindici”, tra i quali Umberto Eco. L’incontro ci fu, gli intellettuali parlarono, Piperno ascoltò e alla fine se ne andò. Insomma, si risolse in un nulla di fatto. Un aneddoto che dice molto più di tante altre parole su quali rapporti intercorressero tra gli intellettuali e la politica. Non si vuole con questo affermare che se l’atteggiamento nei confronti della cultura fosse stato diverso, il gruppo politico avrebbe potuto avere vita più lunga, e nemmeno che se al suo interno fosse prevalsa la linea di Negri, con la quale si scontrò la maggioranza guidata da Piperno, si sarebbe potuto individuare una linea di collaborazione con artisti e critici. Del resto, le scelte di Negri erano indirizzate verso una diversa linea dell’arte che si identificava con i gruppi di ricerca visuale, in particolare con il Gruppo N, e con uno dei suoi esponenti più noto, Manfredo Massironi, la cui mission era l’esatto opposto all’ordine individuale e soggettivo sottostante al nuovo presente auspicato nel contesto del gruppo di “Cartabianca”, che se anche a quella data non si spingeva così avanti come poteva fare un artista d’oltreoceano quale Walter De Maria che poteva affermare «I am only interested in myself», di fatto non accettava un’arte impersonale, industriale e tecnologizzata.

Il dibattito interno

Di fronte alla politica, l’arte e la critica si presentavano unite da un legame inscindibile. Ma le trasformazioni che stavano avvenendo provocarono una riflessione interna al gruppo, esacerbata anche dalla crisi di identità che si avvertiva sempre più incombente.

Boatto e Calvesi, in modo più incerto Menna, erano d’accordo sul fatto che il critico dovesse rimanere all’interno del proprio specifico, che dovesse usare i propri strumenti. Boatto, pur riconoscendo che la critica fosse «in crisi di efficacia» nel senso che la sua non era «un’efficacia diretta» in grado di agire direttamente sulla realtà quanto piuttosto «un’efficacia sempre metaforica e indiretta», sosteneva comunque che la critica dovesse rimanere nel proprio campo: «il nostro ambito – ricordava – è un ambito verbale». Lo sosteneva convinto che soltanto rimanendo dentro il proprio ambito specialistico si potessero raggiungere, al pari degli altri ambiti, «la totalità e la generalità» che per lui in quel momento significavano la rivoluzione.

Rimanere dentro il proprio ambito specifico, usare il proprio strumento verbale, erano indicazioni alle quali faceva seguire delle avvertenze. Egli considerava il critico nella sua autonomia intellettuale, ma a partire dall’opera. La prima operazione che esso doveva compiere era di «schematizzare senza aderire», doveva cioè tradurre l’opera in un linguaggio diverso: da quello visuale e oggettuale a quello verbale, assumendola poi come punto di partenza per la definizione del proprio discorso, ma con «la stessa libertà e totalità con cui l’artista prende come ambito d’appoggio del proprio discorso un’impressione o un frammento del mondo». Era qui che il critico doveva dare il proprio contributo alla costruzione di una totalità, passando dal particolare dell’opera alla generalità della cultura. E anche di fronte ai cambiamenti delle pratiche che ponevano l’accento sull’arte come esperienza, sull’arte come processo, e persino come negatività, ovvero come metafora del caos (Calvesi), ribadiva che la critica doveva occupare «tutto lo spazio culturale», e per dare forza al concetto si spingeva a usare un’immagine forte: «bisognava far morire l’opera nella totalità».

Calvesi era d’accordo sul fatto che il critico dovesse operare nel proprio ambito specialistico, nell’ambito verbale, ma riteneva che l’ipotesi di Boatto si risolvesse in una critica creativa. «La tua ipotesi – sottolineava – implica e ipotizza un prolungarsi della dimensione artistica ed estetica nell’atto critico». Di dimensione estetica in quella sede ne parlavano tutti, ma bisognava chiarirsi. Per Calvesi l’estetica contemporanea era un’estetica negativa, era lo specchio della disgregazione in atto nella società. Anche l’arte era coinvolta in questa azione di disfacimento e di disordine in quanto continuava a riprodurre metaforicamente la stessa situazione che si riscontrava nella società, ma se proprio in quanto metafora, essa non poteva agire direttamente sulla realtà, poteva però insinuarsi nelle coscienze. Il ruolo della critica, rimanendo legato all’interpretazione, ne doveva dare conto, agevolando, facilitando e affiancando la sua azione di disgregazione. In sostanza, l’arte promuoveva un’estetica negativa e la critica la interpretava e viveva.

Dal punto di vista del rapporto con l’arte, la distanza da Boatto non era poi così ampia. Quella di Calvesi era una posizione dialogante. Tra i due poteva esserci anche un accordo, anche se non sappiamo quale. La registrazione si interrompe sull’incipit della risposta alla replica di Calvesi da parte di Boatto: «La critica sotto forma di saggistica io l’accetto in pieno, ma la divergenza non è in questo punto, è a un livello ulteriore. Ma che tipo di saggistica? Tu parli di Marcuse, che tutti noi stimiamo. Esiste un tipo di saggistica che è un processo per accostamento e associazione…» e qui finisce il nastro del registratore di Trini.

Diverso era l’atteggiamento dei più giovani. Il più radicale è Celant, che per certi versi estremizza le posizioni di Trini, il quale però non escludeva l’ipotesi di Boatto.

Celant si domanda retoricamente se la posizione da assumere fosse di rispetto dell’ambito specialistico o non piuttosto quella di porsi direttamente nei confronti della generalità, della globalità. Ma se l’obiettivo che si poneva era quello di un’accelerazione delle situazioni, di una dinamizzazione dell’ambiente, allora la scelta diventava persino facile: «da parte nostra – affermava infatti – bisognerebbe creare un nuovo tipo di metodologia operativa che per prima cosa attivizzi un certo tipo di situazione, cioè la dilatazione di cui si parlava, cioè usare noi stessi come strumenti di lettura e nello stesso momento di azione». E per diradare eventuali dubbi che potessero nascere sul senso di quella dilatazione si affrettava ad aggiungere: «non credo più forse nell’estrema professionalità del nostro fare», convinto che in quel frangente si dovesse anche rinunciare all’ambito specialistico per applicarsi maggiormente a «un tipo di realtà sociale che ci permetta di avere degli stimoli».

I più giovani, pur capendo la necessità di rimanere all’interno della disciplina, avvertivano la forte urgenza di uscire dall’isolamento, da quel presunto territorio magico, da quel paradiso incantato in cui si voleva confinare l’arte, ancorché registrandone al suo interno una profonda mutazione. Avvertivano il bisogno di intervenire nella realtà a partire da una reimpostazione dei rapporti tra arte, critica, mercato, pubblico, politica, a partire da una revisione del proprio stesso ruolo. Insomma, ponevano il problema di quale rapporto stabilire tra contestazione estetica e azione politica, tra immaginazione e potere, tra arte e vita.

Arte e vita o arte-vita era un binomio significante, l’unica eredità accettata nello snodo rappresentato dal ’68, l’unico nesso ammissibile tra l’avanguardia storica e la neo-avanguardia, oltre Duchamp.

L’epilogo di “Cartabianca”

Messo recentemente al corrente di questa registrazione, Sargentini è rimasto sorpreso non solo nell’apprendere della sua esistenza, ma addirittura per il fatto che si fossero tenute quelle due riunioni. Ciò testimonia dell’indipendenza del direttore e dei suoi collaboratori dalla proprietà. E anche se, come già affermato, la registrazione dell’incontro, seppure incompleta, ci dice di più di quanto emerse nei contenuti del numero della rivista a cui quella riunione era propedeutica, rimane il fatto che Sargentini non condivise la posizione assunta da Boatto e collaboratori al punto di decidersi a interrompere qualsiasi rapporto di collaborazione (ai tre numeri di “Cartabianca” diretti da Alberto Boatto seguirono infatti altri due numeri sotto la direzione di Adele Cambria, mentre Boatto diede vita con Roberto Lerici a una nuova rivista di cui uscì un solo numero).

La rottura era la conferma dell’efficacia di quella linea di programma, non privo di contraddizioni, di revisione dei rapporti tra le diverse componenti del sistema, nel particolare tra critico e gallerista. Boatto avrebbe dovuto capire, però, che non si trattava soltanto di uno scontro di vedute con l’editore, ma che si trattava di risalire alla radice del problema. Prendere atto che la questione risiedeva nel controllo dei mezzi di produzione, oltre che di riproduzione, da parte del critico-intellettuale.

Si era toccato, comunque, un punto nevralgico del sistema. Sargentini avvertì il pericolo di quella situazione che rappresentava uno slittamento degli interessi che si doveva dare una galleria per continuare ad avere una funzione. Egli aveva dimostrato fin dagli esordi la capacità e l’impegno di saper interpretare le esigenze della sua generazione. Lo stesso progetto di editare una rivista rientrava in quel quadro. Ciò nonostante, la rottura in quel momento si rese inevitabile. Sembrava davvero che si stesse realizzando una radicale trasformazione che riguardava l’arte, ma anche, era chiaro, il suo inquadramento economico. E questo non poteva non produrre delle conseguenze sul piano dei rapporti dato che il gallerista era visto come un mediatore del potere economico.

La cosa paradossale è che il critico cercava di liberarsi dell’oppressione del mercato e l’artista lo accusava di essere un suo rappresentante. Insomma, il critico di fatto si trovò stretto tra due fronti.6

Continuità del Sessantotto

Non era il più giovane, aveva un anno in più di Celant, ma era l’ultimo arrivato in quel consesso. Bonito Oliva approdò a Roma al seguito di Menna proprio in quella fase. Per lui la collaborazione con “Cartabianca” rappresentò un vero momento generatore. Aveva visto da vicino le prove del rinnovamento seguendo le iniziative promosse da Marcello Rumma per le rassegne d’arte di Amalfi, ma fu soltanto a contatto con le espressioni più avanzate della critica, nel caos trasformativo vigente, che gli si offrì una chiave interpretativa dei cambiamenti in atto. I temi affrontati nel contesto di “Cartabianca”, e in particolare di quelle emblematiche riunioni, gli fornirono le basi sulle quali lavorare. La sua prima mostra di rilievo si tenne a Roma, Vitalità del negativo (’70), la sua impostazione teorica si basava in larga parte sulla teoria derivata da Calvesi a proposito dell’estetica del negativo. Il libro Il Territorio magico (’72) ha un debito con l’impostazione teorica di Profezia di una società estetica di Menna. Il volumetto edito da Lucrezia De Domizio Arte e Sistema dell’arte (’75), così come la pubblicazione Europa America (’76) ricalcano specificatamente temi svolti in quelle riunioni e le posizioni di Trini e di Boatto. E ancora, il titolo di una raccolta di testi, Autocritico Automobile (’77), si deve ancora a Trini, che parlava con coscienza di autocritica. Questo per dire che molti, se non quasi la totalità, dei temi sviluppati fino al ’77 rappresentano una recrudescenza delle posizioni manifestatesi apertamente nel periodo precedente. Anche la sua ultima invenzione, alla fine del decennio, la Transavanguardia, ripete i criteri dell’avanguardia. Almeno nella sua formulazione teorica. Mentre per quel che riguarda gli artisti che la rappresentano, fatte salve le necessarie differenze individuali, vengono presto attratti e confusi con il postmoderno. Con il che l’arte si ritira dentro il proprio ambito specifico, abbandona il campo dell’azione diretta, della politica, diventa sempre più pura o se si preferisce astratta, perde ogni ambizione di efficacia, ogni velleità di trasformare seppure solo in senso estetico la vita. Già Calvesi nel ’75 aveva denunciato l’esaurirsi dell’atteggiamento che aveva caratterizzato la stagione: «Che ne è dell’avanguardia? Ciascuno – affermava – ne tira dalla propria parte il frusto vessillo, essere all’avanguardia, o meglio oltre (che è il massimo dell’avanguardismo) è ambito e rivendicato».7

L’ampio consenso di critica e di pubblico attribuito agli artisti che rappresentarono la Transavanguardia rapidamente si è trasformato in un importante successo economico, ha fortemente condizionato i loro esiti successivi. È stato un fenomeno così potente che è valso nell’ambito dell’arte quel che è valsa in politica la Marcia dei quarantamila: una svolta, una capitolazione di un modo di pensare e di essere che lasciò gli artisti della generazione precedente increduli. Sembrava proprio che il postmoderno avesse annullato tutti gli effetti dell’avanguardia, o meglio, del nuovo presente, imponendo una ridefinizione dei rapporti tra arte e realtà.

Effetti

Negli anni Ottanta, con il diffuso ritorno alla creatività artistica, molto apprezzato dal mercato, sembravano superate le posizioni più estremistiche dell’avanguardia. Si parlò di riflusso, di svolta conservatrice. Il ritorno all’opera, se non implicava una condizione esclusivamente contemplativa, faceva però rientrare l’arte dentro il proprio ambito specialistico. Si tornava a un’arte pura, o astratta. Anche il critico poteva superare la propria crisi istituzionale, poteva ritrovare la propria efficacia metaforica, poteva recuperare la propria funzione interpretativa. Il Sessantotto sembrava davvero definitivamente superato.

In occasione di una recente mostra dedicata agli anni Settanta, Sargentini ha dichiarato: «Questo decennio appassionante, da me vissuto in prima linea, era qui rappresentato da una lunga sfilza di opere, alcune anche belle, ma inerti, mute rispetto alla scena animata dell’epoca. La galleria d’arte, allora, mutò pelle, non più statico contenitore di opere, ma spazio duttile, dinamico, effervescente. La pittura scese dalla parete, la scultura dal piedistallo, il teatro abolì platea e palcoscenico. La galleria d’arte si animò di figure vive: corpi umani (danzatori, performers, musicisti) e corpi di animali (cavalli, leoni persino). Ogni genere di materiale, compresi acqua terra fuoco, invase il luogo espositivo». Tale dichiarazione risale a qualche anno fa, ma già negli anni Ottanta quel vitalismo di cui parlava era già tragicamente superato, rimaneva soltanto il fondo nostalgico di un progetto utopico perduto, forse di una rivoluzione mancata.

Una riprova che l’arte, ovvero l’immaginazione, poco ha a che fare con la realtà? La conferma che l’arte sia solo sovrastruttura? Comunque, il mondo dell’arte continuava a essere animato da un intenso vitalismo che però andava prendendo un’altra forma, fuori dal politico, si trasformava in mondanità astratta e spettacolarizzata.

Con il Sessantotto il senso metafisico e sociale dell’arte si era profondamente modificato, forse si era perso del tutto, a poco sono serviti i tentativi di ripristinare il piedistallo e la cornice, o il palcoscenico e il sipario. Lo scardinamento dei linguaggi era avvenuto. L’happening, il minimal e il concettuale, saturi di pragmatismo, esportati dagli americani, avevano fatto perdere all’arte ogni valenza metaforica e senza manifestare alcuna particolare conseguenza sulla realtà.

Mentre gli strumenti che erano serviti fino ad allora a cogliere le trasformazioni in atto, l’artistico e l’estetico, erano divenute inutilizzabili. Se nell’interpretazione calvesiana artistico ed estetico corrispondevano a due diverse tendenze, che si potevano ricondurre all’uso della pittura e delle altre tecniche tradizionali o storiche e all’uso di oggetti e di materiali, di gesti e di comportamenti, già a suo tempo Argan si era premurato di ribaltare tale impostazione producendo così una perdita di senso, rendendo inutili quelle categorie. Così, dopo il Sessantotto, è cambiata la percezione della realtà, come è stato da più parti riconosciuto, si è innescato un processo irreversibile di derealizzazione e di culturalizzazione. Nel primo, colto tempestivamente da Debord parlando di società dello spettacolo, prevaleva su ogni attività sociale l’immagine, nel secondo a prevalere è la forma, la mediazione, il significante, mentre sotto di esse la realtà si va sempre più dissolvendo.

Sotto questa luce il Sessantotto può essere interpretato come una fase di un cambiamento più ampio, ancora in corso, l’anello di una catena che unisce in uno slittamento di senso il processo di europeizzazione a quello di internazionalizzazione, fino all’attuale globalizzazione, all’interno della quale hanno preso forma in modo sempre più evidente l’iperrealizzazione e l’iperculturalizzazione.

Se allora la derealizzazione e la culturalizzazione costituivano l’orizzonte svuotato di significato all’interno del quale si è continuato a fare e a insegnare arte,8 oggi è sempre più evidente il rischio che si corre di perdere irrimediabilmente la distinzione tra ciò che è realtà e ciò che è finzione, tra ciò che è documento e ciò che è narrazione, annullando sempre più nell’ombra qualsiasi barlume di verità.

Arte e Critica, n. 96, autunno – inverno 2021, pp. 8 – 21.

1. Dell’importante ruolo rivestito da Tommaso Trini si ha un’ampia testimonianza nella raccolta di testi: Mezzo secolo di arte intera. Scritti 1964-2014, curata da Luca Cerizza e pubblicata da Johan&Levi.

2. Arte e Politica. Gli anni di Gilardi. Una conversazione con Tommaso Trini, a cura di R. Lambarelli, in “Arte e Critica”, n.88/89, primavera-estate 2017 (riproposta nel presente numero di “Arte e Critica” all’interno dello Special Issue dedicato a Piero Gilardi). A determinare tale scelta c’era anche il legame da sempre esistente tra loro.

3. Il convegno “Il ruolo delle gallerie pubbliche nell’arte contemporanea”, curato da R. Lambarelli e organizzato dalla “Lega Nazionale delle Autonomie Locali” e da “Arte e Critica”, si tenne a Bologna nell’ambito della manifestazione di Arte Fiera nel 1997. Gli atti del convegno furono poi pubblicati insieme a una serie di altri interventi sul n. 13/97 di “Arte e Critica”.

4. L’opera di Pascali, realizzata nel 1966, appartenente alla serie delle armi, pubblicata su “Cartabianca” nel contesto del ’68 può essere interpretata come una sensibile anticipazione di alcuni slogan sessantottini, come «make love not war», apparso in inglese sui muri dell’Università di Nanterre o, spostando l’accento, come «la fantasia distruggerà il potere e una risata vi seppellirà», nato dalla cultura anarchica, apparso poi sui muri della facoltà di Lettere della Sapienza e infine usato dal movimento del ’77.

5. Ho desunto queste e altre affermazioni dalle tante conversazioni intrattenute con Fabio nel corso degli anni, a partire dalla fine degli anni Settanta, dopo che aveva chiuso i battenti della galleria e in attesa di riaprirla con la mia partecipazione alla fine del 1983. Su tale posizione è tornato tante volte, anche per iscritto, recentemente però ho avvertito un minor interesse nell’affermare tale primogenitura ritenendola, e sono d’accordo, una questione di importanza relativa.

6. Sul rapporto che intercorse allora tra Boatto e Sargentini cfr. Attraversando il Sessantotto. L’esperienza di “Cartabianca”, conversazione con Alberto Boatto e Fabio Sargentini a cura di Roberto Lambarelli, in “Arte e Critica” n.69, 2011-12.

7. M. Calvesi, “Arte e critica dopo l’avanguardia”, in Avanguardia di massa, Feltrinelli, Milano 1978.

8. Tra gennaio e aprile 1977 si tenne presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna un ciclo di lezioni dal titolo Perché continuiamo a fare e a insegnare arte?, organizzato dall’Accademia Clementina, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bologna e l’Ente bolognese manifestazioni artistiche, a cura di Luciano Anceschi. Intervennero Dorfles, Maldonado, Perniola, Eco, Barilli, e Vattimo. È un’importante testimonianza della trasformazione in corso nelle coordinate dell’arte.