STORICA PER FORMAZIONE, APPASSIONATA D’ARTE, GALLERISTA E ART DEALER PER PROFESSIONE, ANNINA NOSEI È STATA UNA FIGURA SIGNIFICATIVA DEL MONDO DELL’ARTE INTERNAZIONALE, PROPRIO IN QUEL DELICATO PASSAGGIO TRA GLI ANNI SETTANTA E GLI OTTANTA IN CUI, GUARDANDO A RITROSO, RINTRACCIAMO IN NUCE TUTTI I NODI PROBLEMATICI CHE SI SONO POI ESPLICITATI NEI DECENNI SUCCESSIVI.

“Il faut que tu te transforme en argent”, questo suggeriva Marcel Duchamp ad Annina Nosei che era andata ad incontrarlo per completare la stesura della tesi di laurea che di lì a poco avrebbe discusso a Roma, all’Università La Sapienza, avendo come relatore Giulio Carlo Argan. Per la medesima ragione ella aveva approntato la traduzione di Marchand du sel, la raccolta di scritti che compongono La Boîte verte che l’artista licenziò nel ’34 e venne poi pubblicata nell’edizione italiana da Marcello Rumma con l’introduzione di Alberto Boatto. Nel frattempo arrivavano i primi contatti con la gente dell’arte: la collaborazione con Ken Dewey, l’incontro con Ileana Sonnabend, l’amicizia con Claudio Cintoli. Basterebbero tali nomi per avvolgere Annina Nosei in un’aurea quasi mitica e motivare così la pubblicazione di una nuova intervista a non molta distanza da quella apparsa nel numero 78 di “Arte e Critica”.

Questa conversazione riattraversa in parte l’intervista del 2014; del resto vi sono alcuni capisaldi della sua esperienza esistenziale e professionale sui quali era inevitabile tornare. Qui però vengono trattati anche altri aspetti della sua personalità, come il rapporto con gli artisti, la relazione costante con il mondo femminile, l’ampiezza delle sue relazioni.

La ragione che ha spinto Annina Nosei a sollecitarmi in questa impresa è legata però a fatti di cronaca recente. Uno dei grandi meriti che il mondo le riconosce è quello di aver scoperto Jean-Michel Basquiat, di averlo aiutato nei primi tempi, di averlo ospitato nel basement della sua galleria quando non aveva un posto dove lavorare e poi, quando la situazione lo richiese, di avergli procurato l’affitto di un vero e proprio studio. Insomma, le si riconosce di essere stata fondamentale per i suoi inizi e di averlo messo nella condizione di ottenere un così importante successo internazionale. Importante e repentino, se si considera che Basquiat è morto giovanissimo, a 28 anni, un enfant prodige che ha bruciato parecchie tappe e la cui strada si è improvvisamente interrotta lasciando un vuoto che è come se il mondo volesse colmare. Forse è questa la ragione per cui sono sempre in tanti a rimanere affascinati dalla sua vicenda, a cadere in quella che si potrebbe definire la sindrome Van Gogh, a cercare di riempire quel vuoto scrivendo articoli e libri, realizzando film e documentari. Per questo Annina Nosei, la prima e forse colei che più di altri lo ha aiutato ad uscire dall’anonimato, è continuamente cercata, sollecitata a ricordare, a raccontare, a testimoniare. Ma anche questa storia, come tutte le medaglie, ha il suo rovescio. A fronte di un così grande e diffuso riconoscimento, quasi un senso di gratitudine per quello che ha fatto, c’è sempre qualcuno che per qualche recondito motivo insinua dubbi, proietta ombre che alla fine riescono a trasparire in qualche avventata narrazione, l’ennesima, che non aggiunge nulla di nuovo alla vita e all’opera di Basquiat.

Lo scopo dunque di questa conversazione aveva inizialmente un intento preciso, e cioè ribadire alcuni fatti, confutare delle insinuazioni, se non fosse che fin dai nostri primi scambi, ritornando sulle tante cose vissute, ricordando le prime esperienze romane con Carla Panicali, quelle parigine con Ileana Sonnabend, e poi quelle americane con Carolee Schneemann e via via, venendo in qua nel tempo, riparlando dei tanti rapporti con gli artisti conosciuti ed esposti in galleria, da Basquiat, appunto, a Salle, da Schifano a Paladino a Galán, e soprattutto con le tante donne incontrate lungo il suo cammino, da Barbara Kruger a Shirin Neshat, da Ghada Amer a Jenny Watson, il fastidio per quelle insinuazioni si è prima ridimensionato e infine è caduto del tutto, lasciando spazio a ciò che ha avuto maggiore significato nella sua esperienza professionale, a ciò che ha dato maggiore senso alla sua vita.

A proposito dei suoi esordi, mi piace ricordare una dichiarazione che la giovanissima Annina, appena laureata e già attiva nell’ambito del teatro sperimentale, rilasciò ad “ABC” alla fine del ’63: “… ho fatto l’Università e mi sono laureata in lettere moderne (…). Il mio debutto teatrale, se si può definire così, è avvenuto con la mia partecipazione a un happening all’ambasciata americana di Roma, uno di quegli spettacoli definiti collages ambientali. Il tema era: assassinio di un cavolfiore. Come avvenne? Ma, con un coltello e un cavolfiore, naturalmente. C’era un pubblico meraviglioso che reagì in modo magnifico con lancio di bistecche. Un successo di cui si occuparono a lungo i giornali americani (…). Spero di ottenere una borsa di studio per Harvard. Ora ho le prove al Teatro dei Satiri. Il segreto della nostra recitazione è quello di abbandonarsi come bambini, aperti a tutto. Solo così si raggiunge quello stato di tensione che ci permette poi di recitare”.

Da questa dichiarazione si evincono non solo la sua naturale verve scherzosa e le sue giovanili ambizioni, ma anche il clima culturale nel quale ella si muoveva con disinvoltura tra Neodada e Surrealismo, con una propensione a uscire dal campo della pittura e aprirsi al mondo attraverso la pratica degli happenings, il tutto corroborato da uno spiccato senso dell’ironia. E se fu il Fulbright Program a portarla negli Stati Uniti, fu la sua intraprendenza a inserirla in quell’habitat artistico che poi diverrà la sua casa.

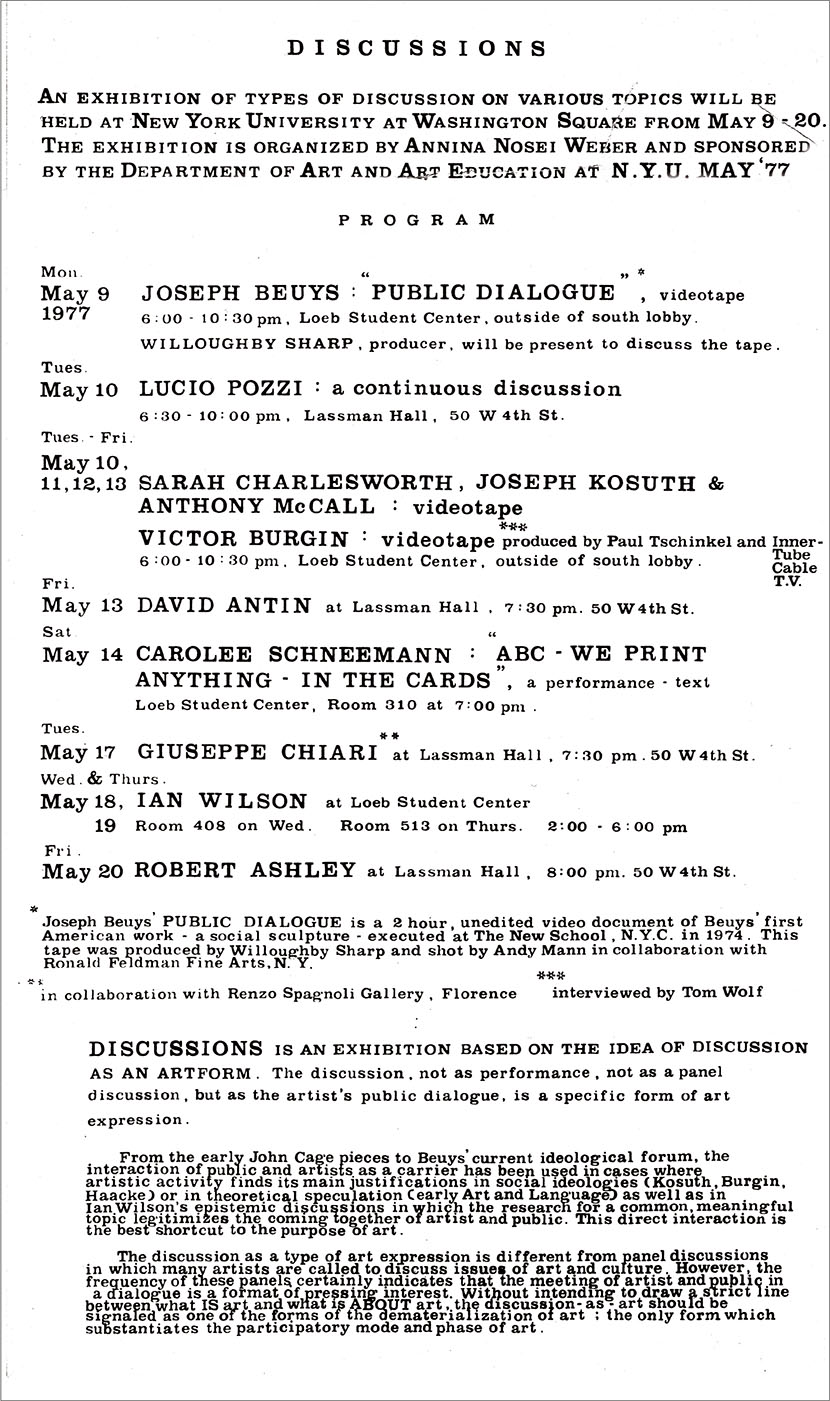

A Los Angeles conobbe John Weber, il futuro marito, con il quale ebbe una figlia, Paolina. Con lui si trasferì a New York, dove iniziò la carriera di art dealer, senza aver prima condotto però una breve esperienza come curatrice, realizzando alcune mostre tra cui merita di essere sottolineata Discussions, un evento che rappresentò uno dei momenti più estremi della ricerca d’avanguardia, dove la parola, l’intervento orale, lo speech si trasformava in opera d’arte.

Dopo una collaborazione con Larry Gagosian, avvenuta alla fine degli anni Settanta, proprio mentre questi apriva la galleria a Los Angeles, Annina aprì la sua a New York. Era il 1980, iniziava una nuova stagione che porterà presto con sé delle profonde trasformazioni tanto nell’ordine materiale quanto in quello spirituale. Insomma, si apriva una fase trasformativa che segnerà soprattutto in Europa la definitiva crisi di quell’élan avanguardistico che aveva caratterizzato il ventennio precedente.

Ci si avvide subito, anche negli States, della mutazione in corso, di un cambiamento dei paradigmi. Quel 1980, infatti, fu l’inizio di un decennio in cui lo Zeitgeist fu caratterizzato allo stesso tempo da un ritorno ai media tradizionali e dall’inizio di un processo deregolativo, una condizione paradossale, se si vuole, ma che sembrò subito profilarsi come la risoluzione di quel persistente conflitto tra l’arte e l’antiarte, tra la norma e il suo superamento. Un paradosso che coinvolse tutto il mondo occidentale e che portò alla decadenza dell’era modernista, con tutti i suoi attributi di novità, di progressività, di partecipazione e anche di utopia.

L’exploit del fenomeno Basquiat si inserisce perfettamente in questo clima. E se pure la sua vicenda ha dello straordinario, non fu unica, anzi, fu comune a tanti artisti, almeno ai più autentici di quella generazione.

Come è ormai noto a tutti, Annina Nosei, dopo aver visto alcune opere di Basquiat esposte al PS1 all’inizio di quegli anni Ottanta, lo invitò a esporre in una collettiva che stava preparando nella sua galleria, Public Address. Veramente, come lei ammette, all’inizio non era del tutto convinta di quel lavoro; spesso ha ricordato che a quella mostra avevano partecipato altri artisti che esponevano opere dall’esplicito risvolto politico, più vicino alla sua sensibilità di quel tempo, e ricorda che fu lo stesso Basquiat a convincerla ad inserirlo in quella mostra, sostenendo che il suo lavoro si calava perfettamente nel tema politico che lei intendeva sviluppare. Così si convinse ad invitarlo a partecipare, ma lui non aveva opere pronte e non aveva neppure un posto dove realizzarle, così decise di ospitarlo nel basement della sua galleria.

Annina usa la stessa franchezza per sfatare quel luogo comune che vuole che Basquiat sia uno street artist abituato a vivere per le strade e sui marciapiedi di New York. Un’immagine che in realtà contrasta fortemente con le sue origini borghesi, con la sua educazione, ma soprattutto con la sua cultura di riferimento, che di fatto si ritrova nelle sue opere. Quando Annina, in virtù anche dei propri studi classici, parla delle opere degli artisti è ricorrente il confronto e l’uso di affinità formali, e lo fa anche per Basquiat. Per capire i suoi riferimenti, almeno rispetto a certi dipinti, chiama in causa Matisse o Franz Kline, proprio a dimostrazione della consapevolezza e della conoscenza che egli di fatto aveva di una certa tradizione.

In ogni caso, rimane l’energica spontaneità con cui Basquiat realizzava le sue opere, posta sul doppio registro delle immagini e delle parole. E se non si può dire che in lui ci fosse il preciso intento di una riabilitazione delle tecniche tradizionali, come per diversi europei e per parecchi italiani, rimane però il fatto che utilizzando al contempo la pittura e la scrittura, rimetteva l’artista nella condizione di manifestare la propria individualità e di ritrovare una relazione profonda con l’opera.

Certo è che in quel preciso momento storico sembrò di assistere al risveglio di una generazione, ad una riabilitazione di più tradizionali istituti che richiamò appassionati e collezionisti che completarono la scena, producendo un energetico effetto di ripresa del mercato.

Già, perché fu questo uno dei fatti importanti, se non proprio il principale, che dette inizio a un processo di riabilitazione dell’intero sistema dell’arte, rimettendo al centro il ruolo propulsivo del mercato, proprio ciò a cui si era duramente contrapposta la generazione precedente.

Tale contraddizione era più visibile in Europa che non negli Stati Uniti. A New York, anzi, nasceva una nuova figura, quella dello yuppie, che, come si può leggere facilmente nella rete, “usava cocaina, vestiva Armani e Versace, e comprava Basquiat”. Sì, si legge proprio così: comprava Basquiat, e comprare arte significava fare facili guadagni, ancor più di quelli che si potevano ottenere in quel momento giocando in borsa.

Annina Nosei aprì la galleria in questo clima, toccando subito artisti che raggiunsero rapidamente le hit parade mondiali, nomi del calibro di Basquiat, di David Salle, di Keith Haring, di Barbara Kruger, di Jenny Holzer o successivamente di Shirin Neshat, di Ghada Amer, le cui opere Annina vendeva molto bene. Sembrò davvero che l’avvertenza di Duchamp “Il faut que tu te transforme in argent” fosse stata premonitrice di quella ripresa dove l’arte decuplicava le quotazioni.

Duchamp era stato l’icona che aveva caratterizzato tutti gli anni ’60 e ’70. Il suo pensiero, i suoi principi, i suoi modi, forieri di quella rivoluzione che Hans Richter sintetizzò come arte e antiarte, strutturarono gli anni che prepararono il Sessantotto e che lo seguirono.

Annina aveva attraversato tutto quel lungo periodo costruendo passo dopo passo la propria personalità culturale e artistica: la tesi su Duchamp, l’esperienza personale all’interno del processo partecipativo che dal teatro d’avanguardia portò agli happenings, cioè alla forma espressiva più avanzata del momento, poi il rapporto con Weber, il gallerista che sostenne la Minimal Art e l’Arte Concettuale, dove si dimostrò pronta a riconoscere la qualità degli artisti, e infine l’esperienza di curatrice di mostre di tendenza, come Discussions, con le quali completò il bagaglio insieme al quale si incamminava verso il nuovo decennio, verso la nuova avventura di gallerista.

Conobbi Annina proprio nel pieno manifestarsi di quel cambiamento, nei primissimi anni Ottanta, mentre il mondo occidentale si andava predisponendo a una diversa sensibilità. L’Italia usciva dalla difficile contingenza politica ed economica degli anni Settanta, cioè dalla fase più cupa della sua storia recente, e sembrava che fosse improvvisamente maturato il tempo di raccogliere i frutti dell’industrializzazione iniziata nel dopoguerra e di mettere nella giusta luce la nostra creatività. Non solo i prodotti, ma lo stile di vita italiano cominciò a godere di grande apprezzamento sul piano internazionale. Un esempio: mentre imperversava la guerra del vino con la Francia, nelle enoteche newyorkesi, a fianco dei californiani, australiani, neozelandesi, cresceva sensibilmente la presenza dei vini italiani; ad avere la rivincita fu anche la moda, in particolare il prêt-à-porter, i profumi e altri prodotti che bissavano il successo ottenuto a suo tempo dal design. Insomma, stava trionfando la produzione italiana.

In quel clima si viveva la netta sensazione di un grande ritorno di interesse per l’arte del nostro paese. Non le quattro A, che qualcuno ha indicato essere le risorse del made in Italy, ma cinque. L’arte davanti all’abbigliamento, all’arredo, all’automazione e all’agroalimentare. Davanti perché l’arte è sempre stata di fatto ambasciatrice di cultura e simbolo di creatività.

Nel collaborare con Annina ho sentito subito una sintonia, era una gallerista degli anni Ottanta, intendo dire che nonostante la sua formazione, era diversa dai galleristi del decennio precedente, diversa da Weber, la cui attività si identificava indissolubilmente con la Minimal Art, cioè con un’arte di tendenza; diversa da quei galleristi attivi in Italia negli anni Settanta, che avevo conosciuto seguendo da vicino le iniziali avventure degli artisti della mia generazione. In lei non c’era più posto per quell’ideologia tipica dei gruppi d’avanguardia, soprattutto in quella forma sintetica e un po’ approssimativa che spesso si ritrovava nel conformismo generazionale. Annina è sempre stata una donna libera da pregiudizi, da settarismi e da tendenze. Il nostro rapporto si approfondì in vista dei suoi interessi per la nuova scena artistica italiana, in particolare per quella romana, che in quel momento si andava facendo strada mettendosi al centro dell’attenzione internazionale.

Recentemente ho cercato di sollecitare i suoi ricordi su quel periodo, su quella fortunata contingenza che l’aveva vista interprete del successo oltreoceano dell’arte italiana. Ma se nel mio giudizio quella stagione ha rappresentato un episodio rilevante per la nostra storia, per lei fu un capitolo all’interno della sua molto più ampia attività espositiva. Annina non guarda l’arte nelle sue declinazioni nazionali, italiane, messicane, iraniane e via dicendo, o meglio, va oltre. Da quel suo osservatorio newyorchese ha acquisito un ingegno autenticamente cosmopolita. Segno che la lezione di Duchamp, ben appresa fin dall’inizio, ha dato nel tempo i suoi risultati.

Ciò nonostante, non ha mai smesso di tornare in Italia, di mantenere vivi i suoi legami, di considerare le sue radici. È per questo, ne sono certo, che ha sempre comunque rappresentato lo spirito italiano.

Roberto Lambarelli: Se sei d’accordo, partirei dall’aneddoto che mi hai raccontato qualche tempo fa a proposito di quando a Roma, nei primi anni Sessanta, entrasti in contatto con il Living Theatre, seguendolo poi a Parigi, se ricordo bene…

Annina Nosei: Le cose in realtà non andarono proprio così. Allora avevo due amici che erano in contatto con degli attori del Living, Carmen Scarpitta, un’attrice già nota e ben introdotta, e Rospo Pallenberg. Con loro andai a Parigi nella primavera del ’63, invitati a partecipare a un happening diretto da Ken Dewey, che aveva invitato tra gli altri anche un attore del Living Theatre che avevo conosciuto a Roma. L’happening prevedeva dei cambi di scena e siccome Ken non voleva interruzioni, l’azione doveva proseguire ininterrottamente. Allora chiese a me e a un’altra ragazza, le più giovani del gruppo, di inventare qualcosa. A me l’idea dell’improvvisazione non piaceva molto, comunque mi venne un’idea e al momento giusto scesi dal palcoscenico e andai verso il pubblico, fermandomi davanti a una coppia alla quale, a voce alta, feci una presentazione di me stessa dicendo il mio nome, il nome di mio padre, cosa faceva, professore di latino e greco ecc., chi era mia madre, chi era il professore con cui avevo studiato, Giulio Carlo Argan, e dal momento che avevo da poco discusso la tesi di laurea su Marcel Duchamp, raccontai della mia esperienza.

Si trattava di Ileana Sonnabend e di suo marito Michael Sonnabend. Alla fine della mia performance Ileana mi disse molto garbatamente: “Allora quando finisce l’estate vieni a lavorare nella mia galleria di Parigi”.

RL: Chi altro frequentavi in quegli anni?

AN: Beh, ad esempio, come già ebbi modo di raccontarti, le prime uscite dopo il liceo avvennero grazie a Franco Angeli. Mio padre, professore molto severo, mi dava il permesso di uscire se c’era Franco, che gli era molto simpatico. Lo trovava perbene, gentile… e poi era comunista. Se c’era lui, potevo uscire. Ricordo che gli mettevo da parte le calze di nylon usate, che gli servivano per i suoi quadri. Anche questo divertiva mio padre.

RL: Torniamo a Carmen e Rospo.

AN: Sì. Insieme partecipammo anche al primo incontro del Gruppo 63, a Palermo, dove si tennero delle performance.

RL: Poco tempo fa mi è capitato di leggere negli atti di un convegno che si è tenuto a Bologna all’inizio del duemila, Il Gruppo 63: quarant’anni dopo, una testimonianza di Luigi Gozzi a proposito della messa in scena di alcune brevi pièces teatrali che si tennero proprio durante il convegno di Palermo. L’autore ricorda che i testi messi in scena furono undici. Gozzi mise in scena i primi tre – nell’ordine quelli di Malerba, Leonetti e Manganelli – e gli ultimi quattro – ovvero Balestrini, A. Gozzi, Lombardi e Sanguineti. Rimangono altri quattro nomi, Falzoni, Giuliani, Pagliarani e Perreira, un autore della cosiddetta Scuola di Palermo. Tu cosa ricordi?

AN: Io presi parte insieme a Carmen a quella di Alfredo Giuliani, Povera Juliet, diretto da Ken Dewey. Il costume che usai era della stessa stoffa della poltrona di scena. Ce l’ho ancora, te lo faccio vedere. Gianni Novak, che era seduto tra il pubblico, si fece un sacco di risate al punto di cadere dalla sedia.

RL: Quindi possiamo dire, seppure scherzosamente, che nel 1963 inizia ufficialmente la tua carriera nel mondo dell’arte?

AN: No no, già precedentemente a Roma avevo lavorato per Panicali.

RL: Carla Panicali?

AN: Sì, ho fatto l’assistente alla galleria Il Segno. Ricordo che una delle prime cose che feci fu quella di scrivere gli indirizzi sulle buste e infilarci dentro gli inviti. Erano delle litografie di Picasso, del Minotauro, la cosa mi emozionava tanto.

RL: Come nacque il rapporto con Carla Panicali?

AN: Non ricordo molto, credo che me l’avesse presentata Claudio Cintoli. Eravamo amici già dal liceo. Con lui andai a vedere la mostra di Jackson Pollock. Claudio fin da giovanissimo era un grande appassionato d’arte.

RL: Stiamo parlando della mostra del ’58, curata da Palma Bucarelli e Nello Ponente alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Raccontami qualcosa di Cintoli.

AN: Con lui c’è stata una grande amicizia, era un amico solo di qualche anno più grande ma già un maestro e un grande appassionato di storia dell’arte. Divenne poi un amico di famiglia quando mi sposai con John Weber, che riconosceva in lui una vasta conoscenza della storia dell’arte. Cintoli scriveva anche d’arte.

RL: Come ricordavi, nel settembre del ’63, durante l’happening The Gift, al Théâtre Récamier di Parigi, avvenne l’incontro con Ileana Sonnabend. Mi pare di poter dire che gli incontri femminili siano stati una cifra significativa della tua esperienza. Dunque, lei ti chiese di andare a Parigi…

AN: Ileana faceva delle mostre straordinarie, una più bella dell’altra. Quando arrivai da lei, trovai nella sua galleria una bella mostra di Chamberlain. Poi ne fece una stupenda di Rauschenberg, con i disegni dell’Inferno della Divina Commedia. Ricordo Michael che continuava a recitare in italiano i versi di Dante…

Una volta si dovevano far entrare nella galleria delle opere di Andy Warhol, una di queste, la sedia elettrica viola, era molto grande e non passava per le scale, così si dovette farla entrare dalla finestra del secondo piano. Ho un’immagine impressa nella memoria del quadro sospeso nel vuoto imbiancato dalla neve che cominciava a cadere fitta. Poi l’opera venne collocata su una specie di pannello dietro al quale si apriva la mostra, e il tutto fu filmato da Christo.

Ricordo anche la prima mostra di Pistoletto, che fece un quadro con una mia fotografia, sai quei quadri specchianti dove montava sulla superficie le fotografie delle persone che ritraeva… Ecco, in una di quelle opere ci sono io seduta alla mia scrivania in galleria.

RL: Che altri incontri hai fatto in quel periodo?

AN: Beh, per esempio in quell’occasione conobbi Gian Enzo Sperone, che era venuto a Parigi per la mostra di Pistoletto. Inoltre, presi in affitto la stanza che Christo stava lasciando per trasferirsi a New York. Stare in quel luogo era come stare dentro un suo lavoro, era come uno dei suoi pacchi. La copertura del divano, quella del letto, la tenda che separava la cucina dal soggiorno, tutto era di quella tela con cui realizzava i suoi lavori.

RL: Com’era Ileana nel lavoro?

AN: Brillantissima, fantastica. Faceva delle mostre straordinarie, una più importante dell’altra.

RL: Per quanto tempo collaborasti con lei?

AN: Andai a Parigi sapendo che avrei lavorato per Ileana fino a settembre. Mi ero da poco laureata e avevo vinto una borsa di studio Fulbright per l’Università del Michigan, che sarebbe iniziata in autunno, l’autunno del ’64. Con mia grande soddisfazione Ileana mi chiese di rimanere a lavorare con lei, ma per me non sarebbe stato possibile per via della borsa di studio. Comunque, dopo un po’ di mesi a Parigi, in giugno andai per lei a Venezia, dove dovevano arrivare le opere di Rauschenberg dalla Francia e dall’America, trasportate poi in barca dall’Accademia ai Giardini. Quello fu l’anno in cui Rauschenberg vinse il Leone d’Oro della Biennale di Venezia.

Al Teatro La Fenice si doveva tenere anche uno spettacolo di Merce Cunningham con le scenografie di Rauschenberg e le musiche di John Cage. In quell’occasione guadagnai i miei primi dollari, me li dette Leo Castelli. Il mio compito era quello di tradurre dall’inglese le indicazioni di Rauschenberg per lo spostamento delle scene, per la sequenza delle luci e tutto il resto. Alla prima dello spettacolo eravamo tutti lì, io stavo vicino a lui per tradurre le sue disposizioni nel guidare i tecnici, avevo in mano un foglio con numeri e lettere, erano i suoi appunti per muovere le luci e le scene. Leggo la sequenza scritta, ma invece di accendersi la luce a destra, come avrebbe voluto Rauschenberg, si accende quella di sinistra. Ci guardiamo sorpresi e subito ci rendiamo conto che era scritto tutto al contrario, specularmente.

RL: Cosa era accaduto?

AN: Semplicemente che Rauschenberg aveva scritto tutto in modo speculare.

RL: E come si risolse?

AN: Rovesciando le indicazioni. La cosa interessante e anche molto divertente è che per John Cage, che della casualità aveva fatto uno degli assi portanti della sua prassi, il caos che si era determinato funzionò perfettamente.

RL: Dopo l’estate partisti dunque per gli USA.

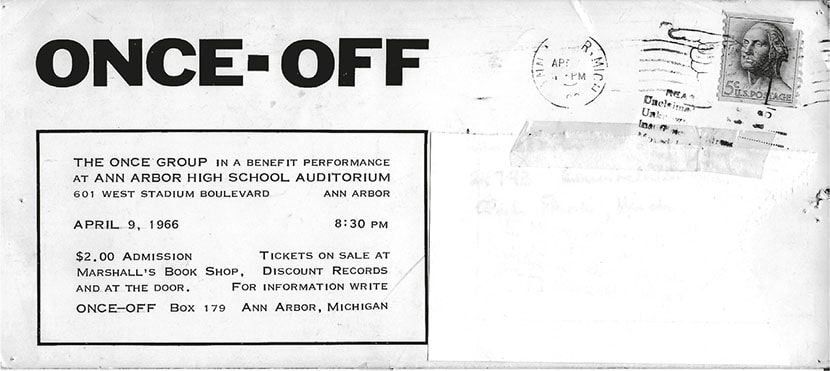

AN: Cage mi aveva detto che in settembre, andando all’Università del Michigan, avrei dovuto conoscere il leggendario ONCE Group, un ensemble di registi, musicisti e performer. Così, arrivata ad Ann Arbor, sono andata a incontrarli e loro mi hanno subito invitato a fare parte del gruppo. Ho partecipato a un happening importante, Kittyhawk, nel 1964, e successivamente ho anche realizzato due happenings ideati da me.

Sono rimasta lì per meno di un anno, da settembre all’estate. Poi sono stata assunta dall’UCLA, l’Università di Los Angeles, e lì ho conosciuto John Weber, che era direttore della Dwan Gallery.

RL: Che poi hai sposato… Ma prima?

AN: Prima di tutti ho incontrato Carolee Schneemann, una fantastica artista che avevo già conosciuto a Parigi in galleria da Ileana. Eravamo diventate subito amiche. Lei aveva fatto degli happenings molto importanti. Uno di questi, famoso, è Meat Joy.

RL: Giusto, che si tenne proprio nel 1964 al Festival de la Libre Expression. Schneemann effettivamente è tra le figure più rappresentative di quegli anni, le sue ricerche sulla soggettività, sul corpo femminile, sul sociale sono state centrali nel dibattito di quel periodo.

AN: Presi parte anch’io a Meat Joy, a Parigi, a Londra e poi a New York, alla Judson Church.

RL: Come hai conosciuto Weber?

AN: Ci aveva fatti conoscere Rauschenberg. Andai a trovarlo in galleria, dove era in corso una mostra di Mark di Suvero. Vidi anche degli stupendi lavori di Kienholz e le mostre della Minimal Art e di Carl Andre. Poi ho cominciato ad uscire con lui, ci siamo frequentati per un anno, e nel ’66 ci siamo sposati. Poco dopo, da Los Angeles ci siamo trasferiti a New York, perché John Weber spostò lì la Dwan Gallery.

RL: E tu cosa facevi a New York?

AN: Io insegnavo. Prima alla Saint John’s University poi al Kingsborough Community College of The City University di New York, dove ero anche direttrice della galleria. Nel 1975 stavo per passare di ruolo, te l’avevo detto questo?

RL: E cosa accadde?

AN: Non avemmo il rinnovo dell’incarico. Il budget dell’Università era diminuito, dovevano tagliare dei posti e ovviamente furono le donne a non avere il rinnovo del contratto. Io ho fatto causa da sola, e pertanto persi, ma poi con una Class Action vinsi e feci assumere o comunque pagare tutte le altre donne. A quel punto però io già insegnavo alla School of Visual Art of New York.

RL: Quando decidesti di aprire la galleria?

AN: Prima di aprire la galleria ho fatto delle mostre di gruppo in uno spazio chiamato C Space, diretto da Marina Urbach. È lì che ho organizzato Memory, un progetto in cui ragionavo sulla memoria.

RL: Con quali artisti?

AN: Invitai Carolee Schneemann e insieme Paolo Colombo, Pietro Cicognani, William Childress, Claudia De Monte, Eleanor Dube, Patrick Ireland e Leandro Katz.

RL: Anche il Festival di cui mi hai parlato lo organizzasti presso C Space?

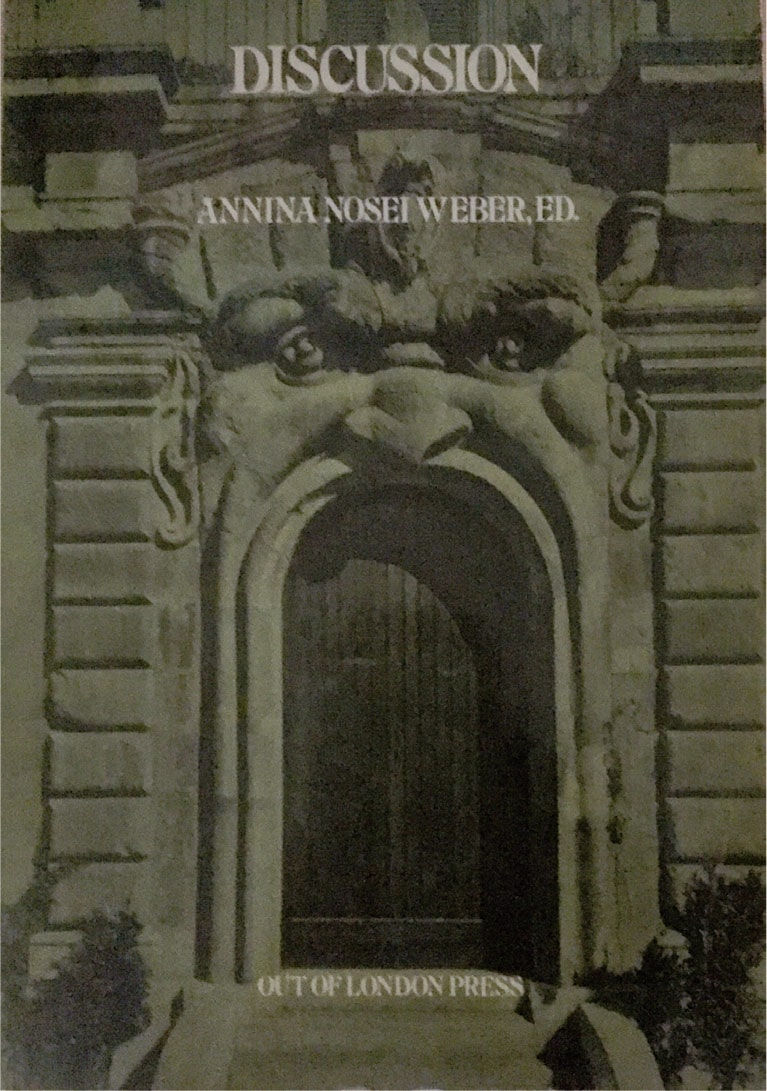

AN: Parli di Discussions? No, dunque, era il maggio del ’77, lo organizzai alla New York University. Avevo costruito un programma di appuntamenti in cui venivano proposti degli interventi di artisti, alcuni registrati, altri dal vivo. Parteciparono un certo numero di artisti concettuali, Joseph Beuys, Joseph Kosuth, Victor Burgin, Carolee Schneemann, Robert Ashley, Lucio Pozzi, David Antin, Ian Wilson, Sarah Charlesworth e altri. Dall’Italia venne Giuseppe Chiari. L’idea non era quella di un convegno con interventi su dei temi, né di una serie di azioni ma proprio la discussion come forma d’arte in quanto dialogo dell’artista con il pubblico, discussion-as-art avevamo scritto nella locandina.

RL: Hai una documentazione di questo progetto?

AN: Sì, ho pubblicato un libro ricostruendo tutte le discussions. In copertina c’è l’immagine del portale d’ingresso di Palazzo Zuccari, in via Gregoriana a Roma. Dentro ci sono anche le trascrizioni dei videotapes.

RL: Tu hai fatto dei videotapes, li hai ancora?

AN: No, li ho donati alla biblioteca del Bard College di New York State, che è un’università molto bella, con un bellissimo museo.

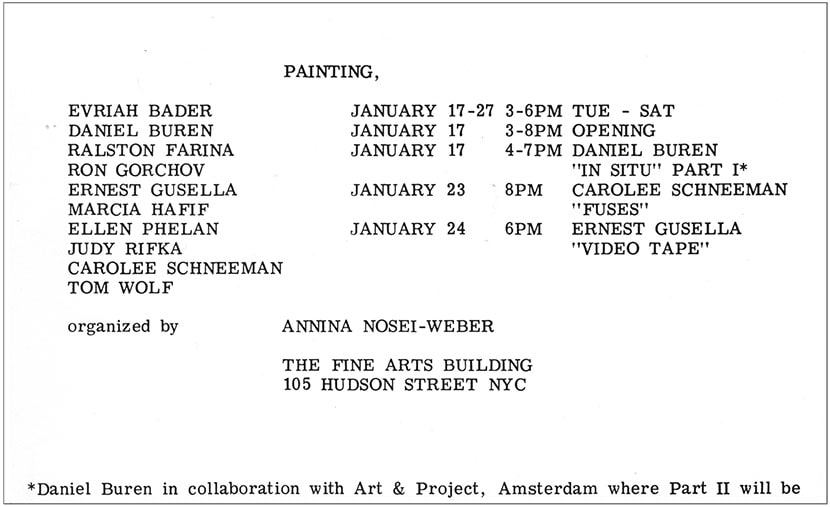

RL: Avevi fatto anche un’altra mostra interessante, dedicata alla pittura…

AN: Sì, Painting, con delle opere realizzate in un edificio che si chiamava The Art Building, a Downtown. Avevo invitato una serie di artisti attivi in quel momento, tra i quali di nuovo Carolee Schneemann, Daniel Buren e altri.

RL: Che anno era?

AN: Non lo ricordo, ma voglio raccontare un’altra cosa che successe in quel periodo. Un giorno vidi nella galleria di Ivan Carp, un ex collaboratore di Leo Castelli, dei disegni di Cy Twombly. Quei disegni mi piacevano e li volevo comprare, ma piacevano anche a un’altra persona, e anche lui li voleva comprare, era Larry Gagosian. Volevamo entrambi la stessa cosa, e in quel modo non facevamo altro che fare aumentare il prezzo. Allora gli telefonai e gli dissi di fare delle cose insieme. Larry stava a Los Angeles e io a New York, così prendemmo un ufficio assieme in un loft in West Broadway, di fronte all’edificio che ospitava le gallerie di John Weber, di Leo Castelli, di Ileana Sonnabend e anche di Mary Boone.

RL: In cosa consisteva la collaborazione?

AN: Io avevo trovato un Frank Stella, un piccolo Jasper Johns, mentre lui aveva trovato un Donald Judd, una scultura di Twombly, che vendetti poi a Francesco Pellizzi, in questo consisteva la collaborazione. Un’azione molto intensa tra me e lui. Io però stavo a casa mia a New York e lui a Los Angeles. Avevamo una segretaria, che poi divenne famosa, Kim Gordon, una musicista che era anche leader del gruppo Sonic Youth. A un certo punto proposi a Larry di usare il loft per una serie di piccole mostre. Gli dissi: “Ho trovato un giovane artista, si chiama David Salle, vorrei mostrarlo lì”. E lui mi rispose: “Se lo fai, mi devi dare il 10% delle vendite”. Così ho fatto la mostra e ho venduto tutto. Invitai all’opening anche Mary Boone, che offrì all’artista di lavorare con lei, di rappresentarlo nella sua galleria. Io ancora non avevo una mia galleria. David poi mi promise che se avessi aperto una mia galleria mi avrebbe dato una mostra, e così quando la aprii, in ottobre, Mary Boone con grande correttezza mi mandò immediatamente tutti i lavori per una bellissima mostra senza pretendere commissioni per lei.

RL: A quando risale la collaborazione con Gagosian?

AN: ’78, ’79…

RL: E la mostra di Salle?

AN: Tra il ’79 e l’80 feci la mostra di quattro artisti, Troy Brauntuch, David Deutsch, Donald Newman e David Salle. Poi apro la galleria nella primavera del 1980 e a settembre, quando parte la stagione vera e propria, organizzo una personale di Paladino e a seguire quella di David Salle.

RL: Come nacque il rapporto con Paladino? Avevi un interesse per gli italiani in quel periodo…

AN: Il mio primo interesse in realtà non fu rivolto tanto all’arte italiana quanto a ciò che veniva dalla California, in particolare dal California Institute of the Arts, CalArts, dove insegnava John Baldessari. Gli artisti che venivano da lì appartenevano a una specie di nuova figurazione americana, come David Salle per l’appunto. Venendo in Italia, d’estate, mi interessai alla nuova figurazione italiana, che in quel periodo si chiamava Arte Cifra, e attraverso Lucio Amelio mi avvicinai a quegli artisti e li invitai in alcune collettive. Clemente, Chia, Cucchi, Paladino e anche Tatafiore.

RL: Arte Cifra era il titolo della mostra che Paul Maenz organizzò nella sua galleria a Colonia, credo d’intesa con Lucio Amelio…

AN: Sì, è così. Rispetto a Paladino, ricordo che per me rappresentava l’artista italiano. I suoi disegni mi rimandavano a Sironi, mi facevano venire in mente gli italici. Forse era una forzatura, ma mio padre era un latinista, un filologo, e io cercavo sempre l’etimologia in tutti i linguaggi, visuali o musicali. Di Paladino, indipendentemente dalla sua qualità formale, mi piaceva soprattutto l’italianità.

RL: Tornando a Salle, la mostra era quella organizzata con le opere che ti aveva mandato Mary Boone . Dunque avevi un buon rapporto con lei?

AN: La gente ha sempre detto che mi portava via gli artisti. In realtà quale altra gallerista si sarebbe comportata così, senza chiedermi commissioni? Quella mostra di Salle fu stupenda, tutta venduta. La verità è che Mary Boone faceva i contratti con gli artisti… Lei è bravissima, molto professionale.

RL: Cosa ti ha legato a Basquiat, cosa avevi trovato nel suo lavoro?

AN: Jean-Michel era molto giovane ma era anche molto, molto intelligente. Aveva una grande curiosità per il significato delle cose, per le idee, per la cultura, leggeva moltissimo. La mamma da bambino lo portava al museo, aveva sempre frequentato il museo di Brooklyn, ma anche il Museo d’Arte Moderna. Andava molto nei musei, era curioso, desideroso di imparare. Quando vidi i suoi quadri al PS1 feci subito il confronto con Twombly. Magari lui sapeva chi fosse, ma non lo conosceva molto bene. Fui io a regalargli il catalogo ragionato. Oppure, se guardi uno dei primi quadri di Jean-Michel, ti accorgerai che i segni neri che vedi sono quelli di Franz Kline. Io trovavo geniale anche la maniera con cui Basquiat era vicino alla pittura modernista, a Matisse. Per esempio, nei quadri di Algeri di Matisse, che sono al MoMA, è evidente una forte vicinanza, proprio nella struttura. Inoltre, della sua pittura mi piaceva il fatto che ci si ritrovasse New York, la società newyorkese, ma c’era dentro anche la cultura caraibica. Il suo modo di dipingere era sempre diretto, mai illustrativo. Jean-Michel scriveva sulle tele, ma non scriveva solo le parole, scriveva la pittura. I suoi graffiti erano come poesia concreta sul muro, non erano come quelli dei cosiddetti graffitisti, che sono di una generazione precedente. Lui aveva una forza straordinaria, istintiva, che non ho mai più ritrovato in nessun altro artista.

RL: Ricordo che in passato, in un’altra occasione, mi parlasti con entusiasmo delle mostre che avevi dedicato a Mario Schifano e a Julio Galán. Apprezzavi moltissimo la loro pittura.

AN: Sì, penso che siano state le due mostre di vera grande pittura che ho fatto. Erano due artisti eccezionali. Pensa che anche John Weber, che pure aveva sostenuto la Minimal Art ed era legato all’area concettuale, riconosceva in loro due pittori di enorme valore.

RL: Riprendendo il racconto su Basquiat, quando lo hai esposto per la prima volta?

AN: Dopo averlo visto al PS1, lo inserii subito nella mostra Public Address. Era il 31 ottobre 1981.

RL: La prima volta quindi lo proponi in una collettiva. E sono le prime tele che fa, perché prima aveva realizzato solo delle carte, giusto?

AN: No, aveva dipinto dei quadri a Modena per una mostra da Mazzoli. Erano dei grandi quadri che io poi comprai d’accordo con Jean-Michel. La sua prima grande personale da me la inauguriamo nel marzo dell’82, e vendo tutto.

RL: In quel periodo aveva usato il basement della tua galleria, come studio.

AN: Sì, aveva lavorato lì per preparare i quadri da esporre nella mostra collettiva Public Address. Poi quando sono ritornata a New York dall’Italia, alla fine dell’estate del 1982, ho trovato Jean-Michel cambiato, prendeva droghe pesanti. Allora ho cercato di aiutarlo, sono andata anche da una terapista chiedendole un parere, ma lei disse che purtroppo non c’era modo di aiutarlo. A quel punto non poteva più lavorare nel mio basement e così gli proposi di prendere un appartamento altrove e gli affittai un grande loft a Crosby Street, facendo da garante.

RL: Quindi lui era libero? Non aveva un contratto in esclusiva con te?

AN: Certo che era libero. Fece per esempio in quel periodo una bellissima mostra alla Fun Gallery di Patti Astor. Fece anche la mostra alla Galerie Delta di Rotterdam. Anzi, fui io a portargli nel loft il direttore, che scelse lì i lavori per la mostra.

Lui stava in Crosby Street con la sua ragazza, Suzanne Mallouk, che poi ha raccontato tutta questa storia in un libro. Tante persone lo andavano a trovare. Io non c’entravo con quei rapporti, lui poteva fare quello che voleva, non avevamo un contratto.

RL: Quand’è che Basquiat entra in contatto con Mary Boone? Allora si diceva che te lo avesse portato via…

AN: Ma no, figurati. Ti ho spiegato che ho sempre avuto un ottimo rapporto con lei. Sono tutte chiacchiere. In realtà in quel momento Bruno Bischofberger lo invitò in Svizzera, cercò di sostenerlo, fu lui ad organizzargli la mostra da Mary Boone. Credo che lei ne abbia fatte un paio. Poi Bruno lo presentò a Warhol e organizzarono quella famosa mostra di Warhol e Basquiat insieme, nella galleria di Tony Shafrazi. Ma non ebbe un grande successo. I quadri secondo me non erano più belli come i precedenti.

Man mano le cose andarono peggiorando, lo racconta anche Suzanne Mallouk, che in quel periodo lo lasciò, perché di fatto scelse la vita, capì che la situazione stava degenerando. E qui c’è un buco rispetto alla vita di Jean-Michel, non si sa molto di cosa abbia fatto. Frequentava spesso le Hawaii…

Mi viene in mente quando morì Warhol. Basquiat rimase profondamente colpito. Sapendolo, andai a trovarlo. Lui piangeva, si lamentava di quella gente terribile che andava a trovarlo per portargli via i lavori. Diceva che dopo la morte di Warhol non avrebbe più saputo con chi parlare.

Ricordo bene anche come appresi della morte di Jean-Michel. Tornavo dall’Italia e mi chiamò Vincent Gallo dicendomi che doveva darmi una brutta notizia.

RL: Vincent Gallo? Lo ricordo bene, è l’artista per il quale curai la mostra nella tua galleria nel 1986?

AN: Sì, lui. Che è anche un attore molto noto. Mi raccontò che aveva visto Jean-Michel, lo aveva trovato estremamente giù, per via della droga, così aveva trascorso tutta la giornata con lui. Avevano parlato a lungo, aveva cercato di farlo distrarre. Io lo conosco bene Vincent Gallo, immagino i discorsi… Insomma, credeva che stesse meglio, lo riaccompagnò a casa e invece evidentemente Jean-Michel uscì di nuovo, e quella notte morì di overdose…

RL: Una storia dura…

AN: Rimasi senza parole, ma purtroppo me lo aspettavo.

RL: Siamo andati parecchio avanti nel racconto. Torniamo indietro, alla tua apertura, siamo nel 1980…

AN: Sì, apro la galleria al 100 Prince Street con una mostra di gruppo, dove c’erano anche artisti italiani, tra cui Mimmo Paladino, come ti dicevo. Ma tu lo sai che ho lavorato anche con molte artiste? La più importante è stata sicuramente Barbara Kruger, che ho esposto per la prima volta nel 1981 nella collettiva Public Address.

RL: Visto che hai introdotto il tema, parliamo di quella parte del lavoro che hai svolto guardando all’altra metà dell’avanguardia, per dirla con un’espressione divenuta ormai consueta. Raccontami dell’attività che hai dedicato al mondo femminile. Del resto, fin dal principio la tua vita professionale è stata segnata da incontri fortunati con delle donne, dalle prime esperienze con Carla Panicali a Il Segno, alla collaborazione con Ileana Sonnabend a Parigi, ai rapporti con Mary Boone, dall’amicizia con Carmen Scarpitta, un’amicizia che si può definire importante, a quella altrettanto significativa con Carolee Schneemann… Cosa puoi dire del rapporto con Barbara Kruger? Il suo lavoro era molto distante da quello di Paladino e degli altri artisti newyorkesi di tendenza in quegli anni, Schnabel o Salle, con i quali hai lavorato. Insomma, Barbara Kruger stava su altre posizioni.

AN: Io non avevo un progetto espositivo specifico, mi piacevano gli artisti. Barbara, come ti dicevo, l’avevo già presentata nel 1981 in quella bella mostra di cui ti parlavo, che si intitolava Public Address. Ovviamente per me lei era importantissima, i suoi lavori erano delle indicazioni socio-politiche. In quella mostra avevo inserito anche Jenny Holzer, diverse fra loro, ma entrambe impegnate con delle dichiarazioni pubbliche delle proprie idee: Barbara Kruger con delle frasi o delle dichiarazioni simili a delle battute. Io la prendevo anche un po’ in giro, dicendo che le sue erano sostanzialmente delle battute, che derivavano evidentemente da un passato nella pubblicità, da fotografie di pubblicità.

RL: Dal punto di vista della personalità come erano queste artiste?

AN: Barbara Kruger era molto chiara nell’esposizione delle sue idee, aveva già lavorato nella pubblicità, quindi per quanto mi riguardava era un po’ diversa dagli altri artisti. Le sue non erano idee poetiche erano più politiche. Le avevo detto che le sue erano opere molto interessanti ma mi sembravano più delle battute; andavano bene per quel periodo, ma dal mio punto di vista non erano così vicine all’arte. Lei insisteva, voleva che facessimo la mostra, sapeva che, tramite me, sarebbe stata invitata poi in una galleria più grande. E così fu, tant’è che poi espose da Mary Boone.

RL: Quali altre artiste hai incontrato lungo il tuo percorso?

AN: Nel 1983 feci una collettiva, European Expression, con la quale, dopo una serie di americani, volevo mostrare degli europei. Tra questi c’era Sabina Mirri, che proposi anche in altre due collettive e poi in una personale nel 1985. Poi nel 1987 ho lavorato con Beth Brenner ed Ellen Brooks, due artiste molto interessanti. In seguito collaborai con Mary Obering, Nancy Bowen, poi con l’australiana Jenny Watson, nel 1991. Avevo visto il suo lavoro alla fiera di Madrid e mi era piaciuto moltissimo. Ho fatto varie mostre. Poi ho esposto Teresa Serrano, messicana, anche con lei abbiamo fatto diverse cose. Nel 1994 proposi Anna Paparatti. Nel 1995, importantissima, organizzai una mostra di Shirin Neshat, che avevo visto in una collaterale alla Biennale di Venezia. In quell’anno lavorai anche con Ghada Amer, che piacque tantissimo. Me l’aveva presentata la mia direttrice di galleria, Elizabeth Fiore. Ghada Amer, egiziana, aveva già esposto a Parigi e io avevo visto un catalogo che mi aveva portato la mia direttrice. Quindi l’avevo inserita prima in una mostra dell’estate, che si intitolava Summer Invitational, poi in un’altra collettiva, Inaugural Exhibition in the New Address, che organizzai per festeggiare la nuova galleria. Infine nel 1996 le dedicai un grande personale nel nuovo spazio a Chelsea.

RL: Già, perché nel 1995 trasferisci la galleria a Chelsea… Ti sono rimaste opere di queste artiste?

AN: Sì, di Ghada Amer e di Shirin Neshat ho qualcosa, ma non di Barbara Kruger, della quale ho venduto tutto. Ma vorrei raccontarti ancora… Ad un certo punto c’è la stagione dell’America Meridionale, con Graciela Hasper, ad esempio, che ebbe un grande riscontro.

RL: Rispetto al Sud America, avevi lavorato anche con Kuitca… Come eri entrata in contatto con i sudamericani?

AN: Li avevo conosciuti attraverso la psicoanalista Josephine Ayersa, una lacaniana di Buenos Aires, che mi presentò Guillermo Kuitca e Graciela Hasper.

RL: E tornando alle donne?

AN: Mi viene in mente che per esempio nel 1998 ho proposto la mostra di Liliana Porter, sempre argentina. Lei è fantastica. Proprio recentemente ho visto una sua pièce teatrale bellissima. C’è sempre in lei uno sguardo ironico sull’inutilità di certi aspetti del mondo maschile.

Guardando al curriculum della galleria, troverei tante altre donne con le quali ho lavorato, e che in questo momento mi sfuggono. Myriam Laplante, ad esempio, Heidi McFall… Insomma, tante donne. Ricordo che in alcune collettive erano più le artiste che gli artisti. Quello che mi piaceva in modo particolare era il loro modo di esprimere la femminilità come fatto pubblico. È una dimensione del lavoro che mi ha sempre attratto…

RL: Se sei d’accordo, concluderei questa nostra conversazione ricordando in ordine sparso la lunga lista di artiste che hai conosciuto e mostrato nella tua lunga attività, provenienti dalle parti più disparate del mondo. Alcune le hai già nominate tu, ma mi piace ricordarle tutte insieme: Teresa Serrano, Shirin Neshat, Heidi McFall, Myriam Laplante, Liliana Porter, Marta María Pérez Bravo, Graciela Hasper, Ghada Amer, Jenny Watson, Ieva Martinaitytee-Mediodia, Deborah Turbeville, Lucia Warck-Meister, Leemour Pelli, Barbara Kruger, Sabina Mirri, Christiane Richter, Mary Obering, Ellen Brooks, Nancy Bowen, Anna Paparatti, Beth Brenner.

Arte e Critica, n. 94, autunno 2019, pp. 46-67.