In una famosa conferenza tenutasi presso il Design History Society Falmouth in Cornovaglia, intitolata A Cautious Prometheus? A Few Steps Toward a Philosophy of Design (with Special Attention to Peter Sloterdijk)1, il sociologo francese Bruno Latour delinea un aspetto importante del progetto contemporaneo. Egli afferma che il termine design, nell’accezione più ampia che ne possiamo dare, si può collegare con il termine heideggeriano da-sein (esser-ci) nella rilettura che ne dà il filosofo Peter Sloterdijk, ovvero di “essere nel mondo”, per cui l’uomo si sente non solo parte del tutto ma immerso nel “tutto” fluido e continuo del mondo, quindi nella realtà in tutta la sua fenomenologia.

Questa visione definisce con la realtà – sancita la fine delle grandi narrazioni del Moderno – un rapporto non più frontale ma “amniotico”, caratterizzando l’ambito di interessi che negli ultimi decenni ha determinato le frequenti incursioni degli artisti nel campo del progetto contemporaneo e, appunto, del design. Un attraversamento, una “deriva” dell’arte sul confine ambiguo del progetto che caratterizza i nostri tempi.

Bisogna aggiungere un aspetto importante relativo al profilo di alcuni artisti contemporanei. Negli ultimi decenni la ricerca artistica, anche a causa degli effetti della globalizzazione e degli stravolgimenti geopolitici internazionali, si è rivolta verso tematiche sociali e di forte impegno etico-politico. L’artista al giorno d’oggi pone l’accento sul recupero di una pratica del fare che è condivisa e che può essere risignificata, e ancora compresa. Le figure che qui vengono prese in considerazione appartengono a quella schiera di artisti che pensano a un’operatività etica, da alcuni definita “realismo operativo”2, utopie realizzabili che convergono al limite dell’offerta di servizi. Queste figure mettono in campo col proprio modus operandi processi identitari, più che limitarsi alla sola produzione di oggetti. Le loro ricerche implicano un approccio transdisciplinare, sinergico e di condivisione delle esperienze. Conducono a riflessioni ampie come quelle relative al pensiero differente o alla capacità dell’individuo di creare spazi autonomi nei sistemi definiti3, compreso quello dell’arte.

A tal proposito è opportuno ricordare che questo atteggiamento trova radici profonde nell’esperienza estetica di tutto il Novecento e ancor prima. Già con l’esposizione universale del Crystal Palace nel 1851, Morris e Ruskin espressero quell’idea riformista che intese coniugare i progressi tecnologici della neonata produzione industriale con le intenzioni creative dell’artista-progettista. Le prime e le seconde avanguardie dello scorso secolo affrontarono, non prive di afflato utopistico, la questione dell’applicazione delle arti nella quotidianità, basti pensare alle realizzazioni del movimento futurista nei campi della moda, del design, della comunicazione o a quelle della scuola del Bauhaus con l’intento di “moltiplicare la bellezza”.4 Questo impegno determinò la costruzione di una società consapevole, che riconosceva nei suoi oggetti la semantica di un progresso umano e culturale, più che industriale tout court. Un’idea questa che, proprio con il contributo dell’Avanguardia, porterà gli artisti a meglio comprendere il proprio ruolo nella società civile e il valore politico ed etico delle opere attraverso la declinazione delle loro pratiche in quelle del design, nell’idea totalizzante del Gesamtkunstwerk.5

Dopo il 1913, il ready-made6 di Marcel Duchamp e la svolta concettuale dell’arte, che da ricerca formale e puramente retinale7 divenne ricerca funzionale, ricucirono i rapporti tra arte e vita, ridefinendo l’esperienza puramente ottica della pittura e collocando direttamente l’oggetto all’interno dello spazio pittorico. Forse possiamo far risalire proprio a questo aspetto la matrice storica dell’ambiguità moderna tra lo statuto dell’oggetto d’arte e quello del design. Quest’evento epocale darà inizio all’invasione del quotidiano da parte della sfera dell’arte. È qui che l’arte diventa un “fatto sociale” e familiare. Ma solo un anno dopo, nel 1914, gli atteggiamenti contrastanti e le controversie vennero esposte in una memorabile seduta del Werkbund in Germania, così come la definisce Maldonado.8 Emersero le due posizioni, allora inconciliabili, tra la necessità di continuare la tradizione ornamentale dell’arte e quella della nascente cultura funzionalistica industriale. E tali rimasero per molti decenni a seguire.

Certo è che proprio la nascita del concetto stesso di design definirà un campo che qui vogliamo intendere come quello dell’impegno sociale, attraverso il fare, da parte dell’artista che intenderà la pratica dell’arte un gesto di generosità progettuale al limite del taumaturgico.

D’altronde come si può definire il rapporto con i materiali, ad esempio, di Joseph Beuys se non con un chiaro intento terapeutico? Una progettualità che estende la coscienza dell’uomo verso la sua autodeterminazione, all’atto consapevole dell’abitare il mondo. Dopo un coinvolgimento giovanile in uno degli eventi che più caratterizzarono il secolo lungo, ovvero il nazismo, come pilota addetto alle comunicazioni della Luftwaffe, cadde per una tempesta sul fronte orientale, precipitando con il suo Stuka sulle montagne della Crimea. Questo evento fu determinante nella sua vita di uomo e di artista e, soprattutto, nel suo rapporto con i materiali e con gli oggetti che costituiranno il corpus principale della sua intera opera. L’uso che Beuys fa dei materiali è un uso finalizzato a stimolare le idee e il concetto stesso di arte e sarà determinante per le generazioni successive. Dice l’archistar e designer Jacques Herzog, del famoso studio di architettura Herzog & de Meuron:

“Naturalmente incontrare e lavorare con Beuys è stata un’esperienza tremendamente importante. Eravamo architetti estremamente giovani, ci eravamo appena laureati e non avevamo mai incontrato una tale personalità prima d’ora. Certamente ha avuto un’influenza su di noi – il modo in cui ha pensato e il modo in cui ha affrontato i materiali”.9

La relazione tra i processi evolutivi e gli oggetti, in continuo cambiamento – relazioni chimiche, cambiamenti di colori, fermentazioni, ecc. – con Beuys definiscono quel campo d’azione in cui l’energia determina la forma da caotica a geometrica. Consapevolezza e attitudine sono per lui le basi del mestiere attraverso il quale rapportarsi alle cose in generale, in maniera incondizionata ed elementare, una maniera che – egli afferma – talvolta può essere “primitiva”, ma che per questo motivo spesso può essere la più alta forma di cultura.

È ovvio che Joseph Beuys descrive oggetti che la storia ha incluso tra quelli del linguaggio dell’arte contemporanea, la quale apre il mondo all’interpretazione libera. Le sue opere sono dispositivi che innescano forme del pensare. Per questo motivo egli tocca anche il tema del design e del progetto in un modo che gli permette di includere qualsiasi cosa all’interno della sua complessa visione della vita dell’uomo.

Intervistato dall’architetto Volker Harlan sul rapporto con il design industriale, Beuys traduce il senso del proprio lavoro utilizzando alcuni esempi di oggetti di uso quotidiano e affermando:

“C’è del design industriale davvero valido: ad esempio, la bottiglia della Coca-Cola è affascinante in confronto alla teiera. Credo che un bel Weck sia il migliore vaso da fiori; […] ha un aspetto peculiare che gli conferisce una sensazione di contenimento e completezza anche se non lo chiudi totalmente. Il vasetto Weck si presta a un’infinità di usi: per esperimenti chimici, test biologici, culture fungine”; e aggiunge: “il design industriale – quello anonimo – bello, ben fatto, semplice è fantastico”.10

I problemi relativi alla forma e al linguaggio, tra architettura, design e arte, vedono invece tra i contributi più autorevoli, quello di uno dei protagonisti dell’arte minimalista americana: Donald Judd. Le sue opere, i suoi specific objects, sperimentarono il legame tra industria e arte con volumi, colori e materiali. In uno dei suoi innumerevoli scritti – Judd fu molto prolifico in questo11 – descrive le sue prime difficoltà nel progettare alcuni mobili destinati a un edificio da lui acquistato a New York, prima di trasferirsi in Texas con la famiglia. La riflessione è condotta sulle varie modalità di approccio coerentemente alla forma delle sue sculture. Dopo una prima verifica progettuale, si rende conto della differenza tra arte e architettura e delle problematiche specifiche del design:

“Partivo dal presupposto che una buona sedia fosse solamente una buona sedia, che una sedia si potesse migliorare o modificare solo leggermente, e che senza uno sforzo straordinario e anomalo non si potesse fare niente di nuovo. Ma ho imparato ad affrontare questa realtà e, a poco a poco, sono riuscito a fare dei mobili nuovi”.12

Questo esordio nel design lo porterà ad affrontare la realizzazione, tra l’‘82 e il ’90, di sedie, scrittoi, letti, tavoli, prodotti da Jim Cooper, Ichiro Kato e Peter Ballentine, in legno massello come mogano, ciliegio e abete odoroso. Successivamente sperimentò la produzione di mobili in metallo per la Lehni AG a Dübendorf, a suo dire “pratici e molto belli, ma senza l’affettazione della maggior parte dei mobili, inclusi quelli che generalmente vengono definiti buon design”.13 Per questa azienda elaborò quindici mobili disponibili in quindici colori diversi. La sua visione rimarrà quella di un artista geniale, più che di un designer, ma il suo contributo amplierà l’orizzonte di molti architetti e progettisti.

Negli stessi anni, e non distante dalla casa studio di Judd al 101 di Spring Street, esattamente a qualche isolato più in là, al 112 di Greene Street, a New York, tra il ’71 e il ’74 Gordon Matta-Clark e Carol Goodden, sua prima moglie sposata con cerimonia voodoo, diedero vita a una delle più importanti esperienze di scultura sociale dell’arte contemporanea. Il ristorante FOOD, creato insieme ad altri artisti, rappresentò in quegli anni non solo un luogo di ristorazione ma soprattutto un luogo di incontro, un vero e proprio artist-run space. Con Suzanne Harris e Tina Girouard, Matta-Clark e Carol Goodden realizzarono di sana pianta ogni centimetro del locale, e in particolare lo scultore progettò e realizzò ogni suppellettile, ogni pentola, padella e piano cottura per le differenti preparazioni:

“Gordon disegnò la cucina, nonché i grandi fornelli bassi: ne avevamo due davanti, regolabili, e dietro, più bassi in stile giapponese, con un fuoco grande molto potente. Creammo un grande pentolone per le zuppe e gli stufati, così che le persone si potessero avvicinare e sentire i profumi di quello che stavamo cucinando, e quindi scegliere”.14

Gordon Matta-Clark fu un punto di riferimento per tutta la comunità artistica di SoHo, in quegli anni e oltre; il senso del suo lavoro era basato proprio sulla possibilità di usare qualsiasi linguaggio, un’idea di progetto aperto a mille possibilità, anche oltre l’autore stesso del lavoro.

In quegli anni, tra sperimentazioni e contaminazioni linguistiche, nasce l’arte concettuale che permette ad alcune figure di esprimersi pur ignorando totalmente gli strumenti e i media tradizionali. Vito Acconci scoprì così la possibilità di fare qualcosa nel mondo dell’arte, non sapendo dipingere, scolpire o fare azioni che potessero essere ricondotte a una qualsivoglia forma d’arte. Iniziando dalla scrittura, in cui le parole agivano nello spazio bianco del foglio, nella continua dialettica tra l’autore e se stesso, l’autore e gli altri, il pubblico, arrivò alla performance, utilizzando il suo stesso corpo, per poi approdare al video e alla scultura. Ma la storia di questo artista si può riassumere nel continuo spostarsi da un contesto ad un altro. Finché un giorno comprese che non voleva più un pubblico per le sue opere, ma qualcuno che potesse utilizzare i suoi lavori come strumenti. Il motivo scatenante questo desiderio fu la realizzazione, in collaborazione col Middlebury College, dell’opera Way Station I (Study Chamber) del 1983, una cabina metallica con una porta recante le bandiere di Stati Uniti, Cuba, Palestina, Unione Sovietica e Cina, e sul retro nove carte da gioco. L’opera destò molti malumori, al punto tale che venne vandalizzata solo due anni dopo. Da allora Acconci decise di dedicarsi al design e alla progettazione, fondando nel 1988 l’Acconci Studio, una realtà costituita da un gruppo di persone che lavorano insieme. In un’intervista spiegò meglio questo suo interesse per il design affermando che, durante gli anni Ottanta, si fosse reso conto che il lavoro stava cambiando, che andava verso un altro orizzonte, verso cose, spazi e luoghi che potevano essere utilizzati dalla gente. Comprese che si stava dirigendo verso nuovi linguaggi, ovvero l’architettura e il design:

“Fondamentalmente perché a un certo punto mi sono accorto di non volere più spettatori e di avere bisogno di utenti, di abitanti, di partecipanti. In quel periodo il mondo del design, della progettazione in genere, aveva già utenti e quindi mi chiesi che senso avesse fare tutto ciò in arte, se esisteva un campo che già fruiva di utenti e di abitanti. Quello che mi è piaciuto molto, spostandomi verso il design e l’architettura, è stato che il design ha a che fare con il tempo più di quanto non avvenga in arte. Ciò che si realizza in architettura non può essere utilizzabile per tutto il tempo, ma deve essere rinnovato, l’arte invece tenta di conservare. Per me, infatti, è importante l’idea della riconoscibilità del tempo ed è altrettanto importante capire che non c’è ragione che una cosa fatta nel Rinascimento continui a sembrare tale, in quanto le persone che la stanno guardando ora non vivono nel Rinascimento… Un’altra cosa che m’interessa dell’architettura e del design è che hanno a che fare con la vita quotidiana: possiamo realizzare un bicchiere, una bottiglia, una casa, ecc. Probabilmente il passo successivo, dopo gli abiti e i prodotti, sono i mobili. Una volta che il corpo è avvolto da un abito può essere incluso, per esempio, in una poltrona”.15

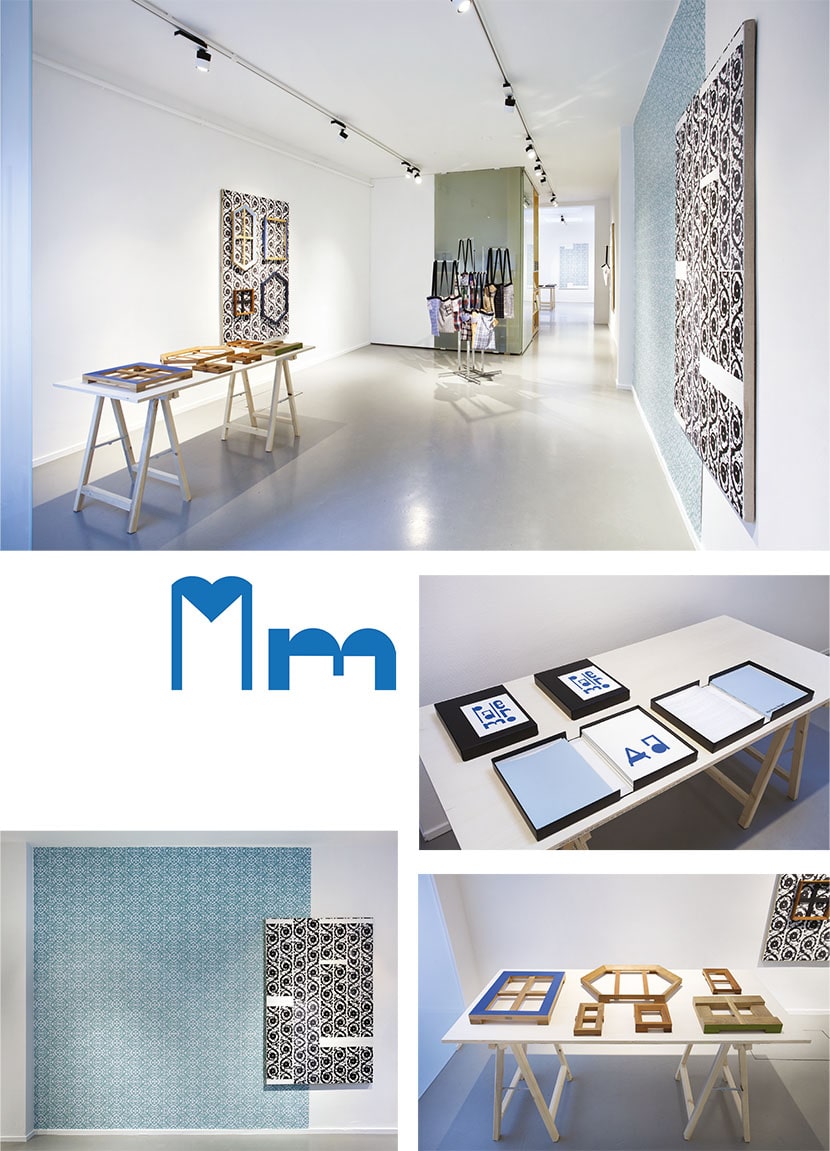

L’aspetto interessante del suo metodo di lavoro consiste nell’elencazione di categorie operative, finalizzate alla costruzione di spazi o alla definizione dei caratteri dell’oggetto. Come nel caso del negozio della United Bamboo di Tokyo, uno spazio dedicato alla moda e all’abbigliamento che viene interamente creato sulla base di due azioni progettuali, quelle dello “spingere” e del “tirare”. Il negozio è infatti interamente realizzato con una tela elastica che permette di configurare tutti gli spazi dell’ambiente, dalle scaffalature ai camerini, in uno spazio bianco continuo e avvolgente. Ma nella storia dell’arte contemporanea la matrice razionalista, dal Bauhaus in poi, fino alla scuola di Ulm e alle idee eclettiche dello svizzero Max Bill, ha determinato una via radicale dell’arte e del design che ha toccato anche l’Italia.

Getulio Alviani, artista contro la creatività e che amava dire “non chiamatemi artista” oppure “io non ho fantasia”, arrivò alle discipline artistiche attraverso un rigoroso metodo del “fare”, per cui “tutto è progetto”. Dall’arte al design, dalla moda ai gioielli, dalle case alle barche, Alviani applicò i principi del razionalismo e del funzionalismo all’arte intesa appunto come campo espanso in cui ricercare illimitate possibilità di applicazioni nella realtà. Dalle prime ricerche sui metalli, sulla molatura che creava superfici vibratili e texture geometriche, con effetti cinetici, giunse a cimentarsi nel 1964 con mobili in tubolare di ferro leggerissimi. Prima ancora progettò valvole automatiche, disegni optical, “positivi negativi” per Germana Marucelli, fino all’astrazione del “grado zero” e al costume da bagno da donna, Bat(h)tape, un’essenziale striscia che copriva solo i capezzoli e il pube del corpo femminile. L’atteggiamento di Alviani può considerarsi, almeno così come affermava egli stesso, l’ultimo baluardo delle sperimentazioni avanguardistiche del Novecento, un secolo che pare infinito per quanti ancora ne traggono idee e riferimenti.

Da questa posizione sembra doveroso introdurre due esempi di artisti e architetti che mutuano gli strumenti per progettare proprio da alcuni aspetti venuti fuori in campo artistico tra Ottocento e Novecento: Peter Fend e Philippe Rahm.

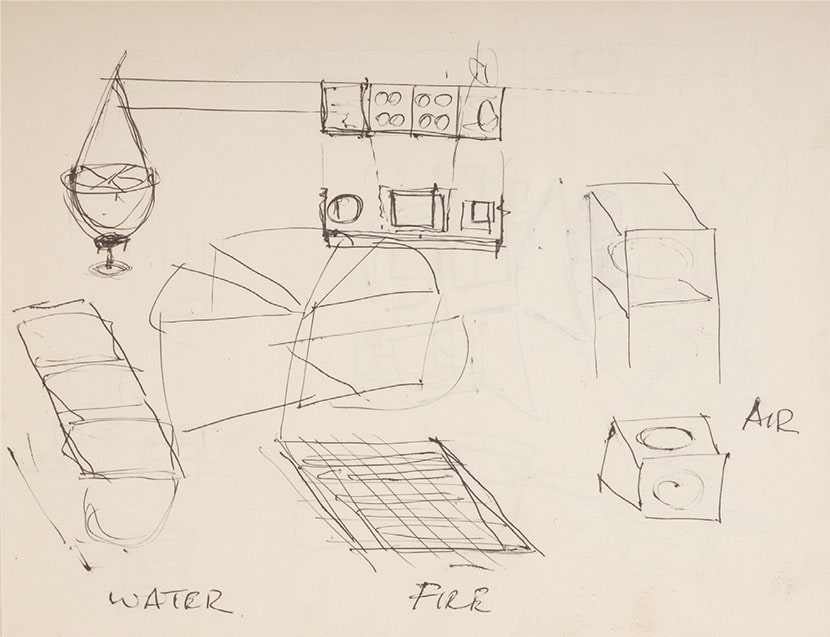

Peter Fend, viaggiando senza fissa dimora, cerca attraverso la sua ricerca di dare risposte concrete e soluzioni inusuali ai tanti problemi che affliggono il pianeta, oltre il sistema dell’arte, le istituzioni, i paradigmi disciplinari, con grande impegno etico. Il suo approccio parte dall’idea di una progettazione in grado di realizzare interventi territoriali, al di là dell’idea degli earthworks e della Land Art, attraverso opere ingegneristiche e oggetti funzionali, dedotti direttamente dalla storia dell’arte. Fend si ispira infatti in tutte le sue imprese ai quattro libri dell’architettura di Leon Battista Alberti, per cui un ambiente per essere abitabile deve possedere alcune caratteristiche precise, ovvero aria pulita, acqua limpida e spazio dove sia possibile muoversi. Questi precetti, che egli assume in toto, intersecano alcune importanti esperienze artistiche di suoi colleghi: dall’impegno ecologista e antropologico di Joseph Beuys e dall’applicazione del Fat corner in ambito scientifico, alla rifunzionalizzazione delle ruote di Duchamp, alle relazioni tra natura e cultura di Gordon Matta-Clark, tra gli altri. Fend elabora progetti che sono rivolti a committenze vere e che implicano un lavoro relazionale complesso, finalizzato alla realizzazione di strumenti, macchine per la raccolta e la coltura di alghe, progetti di ingegneria idraulica per il miglior impiego dei bacini idrografici del mondo. Tutto questo con un importante coinvolgimento di comunità locali, organizzazioni internazionali e Stati.

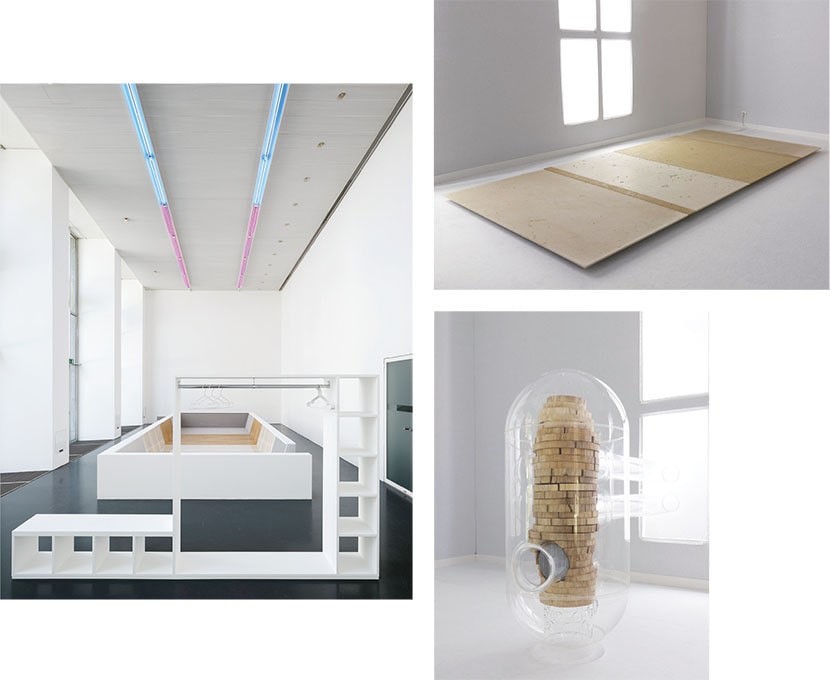

Altro artista che ha mutato il proprio destino occupandosi di design e architettura è lo svizzero, naturalizzato francese, Philippe Rahm. Dopo aver partecipato a mostre e kermesse di arti visive, Rahm ha ottenuto successi internazionali per progetti di architettura, urbanistica e design realizzando il Taichung Park, collaborando con grandi studi come quello di Koolhaas e producendo con aziende famose come Artemide.

Rahm riesce a riprendere le suggestioni spaziali dei quadri degli Impressionisti, e in particolare dell’impressionismo scientifico ispirato da fisici come Blanc e Chevreul, costruendo spazi e oggetti attraverso i nuovi “mattoni” del design contemporaneo: luce, pressione, umidità, ecc.

L’idea di base è quella di creare una continuità tra architettura e ambiente, o meglio di introdurre un processo di “naturalizzazione” dell’architettura degli interni. A causa del global warming, con il conseguente innalzamento delle temperature della crosta terrestre, tutto quello che prima poteva essere definito naturale è essenzialmente divenuto artificiale:

“Ecco perché, anche nell’edilizia, nasce il concetto di ‘sviluppo sostenibile’, una politica che predilige l’utilizzo di soluzioni tecniche semplici basate sul risparmio di energia…”16

L’OGGETTO DI DESIGN COME DECLINAZIONE DEL PARADIGMA PLASTICO CONTEMPORANEO

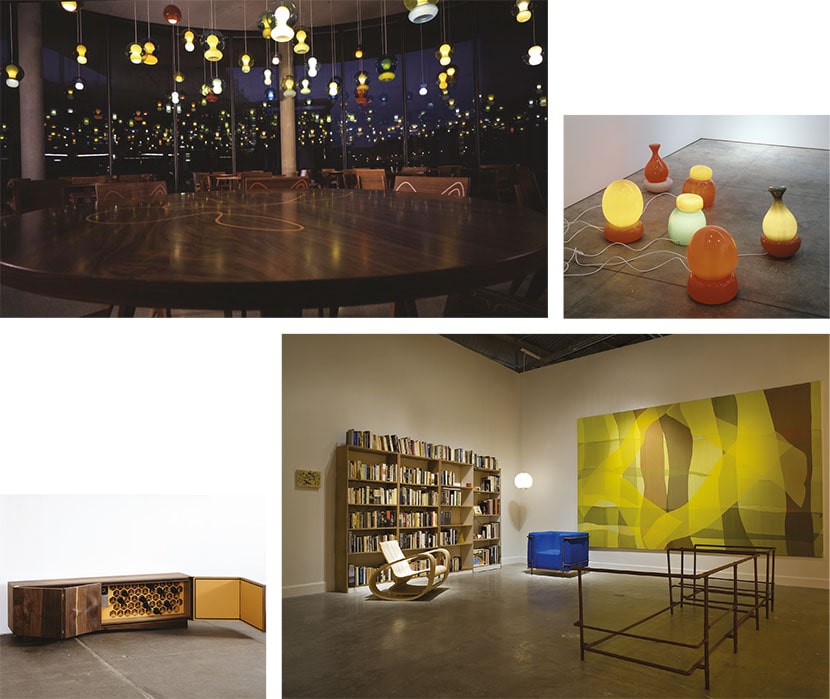

Nel 1963 Claes Oldenburg realizzò Bedroom Ensemble, una camera da letto sovradimensionata attraverso la quale l’artista celebrò il mai risolto connubio di arte e design. Franz West, che tra 1973 e 1974 si era fatto conoscere con i suoi Paßstücke, termine interpretabile come “pezzi che si adattano”, percepisce anch’egli nell’adattabilità di certi oggetti alla forma del corpo umano la possibilità di sviluppare il senso della scultura informale contemporanea. Realizza per questo motivo arredi e sedie che descrivono una possibilità nuova di fruizione e di lettura dell’opera d’arte con qualsiasi parte del corpo. Molti artisti, dagli anni ’90 in poi, hanno lavorato esattamente nel solco della sperimentazione plastica di Oldenburg, accentuando maggiormente l’ambiguità dello statuto oggettuale.

Basti pensare a Jorge Pardo, con le opere che ripropongono la forma degli arredi modernisti anni Cinquanta e Sessanta, o Clay Ketter, che attraverso uno stile fai da te unisce i ripiani di una libreria Billy di Ikea (Billy–Bob, 1998) modificandoli nel colore, diverso da quello in commercio, e nelle dimensioni maggiormente spaziose, un modo per evocare un’interpretazione poetica della produzione di massa.17 Appartengono alle stesse modalità operative anche altri artisti della stessa generazione, come Joe Scanlan con gli oggetti pseudofunzionali, Tobias Rehberger, che esibisce pezzi di arredo legati alla dimensione esperienziale e dal carattere incerto e ibrido, o Andrea Zittel che crea una linea di arredi e di unità abitative minime per vivere nel deserto, denominata A-Z Enterprise. Gli anni Novanta e i successivi anni Duemila vedono infatti il proliferare di ricerche che colgono nel design una possibilità poco esplorata e autonoma rispetto all’approfondimento della pratica scultorea. Franck Scurti elabora oggetti che sembrano seguire la logica di un bricoleur postduchampiano. Gli oggetti di uso quotidiano, pregni di una consapevolezza postduchampiana, nascono da situazioni fortuite e occasionali, spesso legate alla vita dell’artista. Come le lampade dai paralumi istoriati da altri amici artisti e montate su un esausto albero di Natale o le poltrone d’acciaio curvate, forme ambiguamente moderniste, nate dalla piegatura del tappo di una lattina. Sulla stessa lunghezza d’onda, Lazar Lyutakov realizza lampade che imitano quelle dei designer Poul Henningsen o Louis Poulsen, utilizzando oggetti da cucina e di uso quotidiano.

Impossibile prescindere dalla posizione dell’artista Cherokee Jimmie Durham, che insieme a Maria Thereza Alves ha da poco fondato Labinac. La loro ricerca mantiene aperto il carattere ambiguo della creatività contemporanea, che sceglie la strada mediana nella costruzione di oggetti, abbinando al carattere industriale il portato estetico dell’objet trouvé. Da sottolineare anche il duplice fine di questo collettivo che, oltre alla costruzione di “oggetti e cose”, ha quello di supportare la causa degli indigeni dell’America Latina, aspetto che evidenzia principalmente l’impegno etico di Labinac, ma che sembra confermare quanto ciò sia diventato un aspetto frequente nella pratica artistica contemporanea.

UN COLPO DI TACCHI

Nel ’67 Cesare Tacchi, artista romano noto per la sua ricerca pittorica e concettuale che lo mette in evidenza tra le voci più interessanti della “giovane scuola romana”, traduce la necessità di superare le convenzioni accademiche e i limiti di una pittura fino ad allora circoscritta per evadere fisicamente lo spazio convenzionale del quadro, facendo uscire le cose dal loro “apartheid mitico”, così come scrisse Mario Diacono in un famoso articolo.

Lo spazio abitativo inteso come scenario di una familiarità complessa, da lui rappresentata attraverso una paradossale riconversione degli oggetti quotidiani. Ecco che Tacchi, alla fine degli anni Sessanta, costruisce prototipi di poltrone e sedie eccezionalmente scomode, una “anarchitettura” d’interni che scosta la questione della funzione per aprire il mondo della speculazione intellettuale sullo spazio abitativo. Oggetti ambigui che sono veri e propri monumenti effimeri, in bilico tra la prodezza virtuosistica e l’antirelax.

Esemplare in tal senso il progetto La poltrona inutile del ’67, una seduta sproporzionata, estremamente bassa, con braccioli straordinariamente imbottiti e richiudibili, tali da determinare un’impossibilità dell’utilizzo. Forse simbolicamente una tomba – del progetto o di un’esistenza borghese e routinaria – quasi a preannunciare il nascente design radicale che, da lì a poco, sarebbe stato presentato sulle pagine di “Casabella” da Alessandro Mendini.

Parafrasando una poesia di Getulio Alviani, si può quindi affermare che il progettista, che sia artista, architetto o designer, in fondo dovrebbe sempre e solo chiedersi: “Ma ne vale la pena?”.

12 ottobre 2020

Arte e Critica, n. 95, autunno – inverno 2020, pp. 30-45.

NOTE

1. B. Latour, A Cautious Prometheus? A Few Steps Toward a Philosophy of Design (with Special Attention to Peter Sloterdijk), conferenza d’apertura per “Networks of Design”, meeting per il Design History Society Falmouth, Cornwall, 3 settembre 2008.

2. N. Bourriaud, Esthétique relationnelle, Les Presse du Réel, Dijon, Quetigny, 2001.

3. M. de Certeau, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma, 2001 e 2012.

4. L’espressione si riferisce a un intervento del 1922 di Theo van Doesburg che in “De Stijl” parla dell’“estetica meccanica”.

5. L’opera d’arte totale, termine tedesco usato per la prima volta da R. Wagner.

6. Con questo termine Duchamp indicava come opere già pronte oggetti trovati nella vita quotidiana che venivano da lui decontestualizzati.

7. Definizione di Duchamp in P. Cabanne, Dialogues with Marcel Duchamp, Da Capo, New York, 1987.

8. Tomás Maldonado, Arte e artefatti, H. U. Obrist (a cura di), Feltrinelli, Milano, 2010.

9. C. Hürzeler, J. Herzog, Collaboration with Artists. Catherine Hürzeler. Interview with Jacques Herzog, in Herzog & de Meuron. Urban Projects. Collaboration with Artists. Three Current Projects, dal cat. Architectures of Herzog & de Meuron. Portraits by Thomas Ruff, TN Probe Exhibition Space, Tokyo, 22 November 1996 – 9 January 1997. Tokyo, TN Probe Toriizaka Networking, 1997, vol. n.4.

10. J. Beuys, Cos’è l’arte, Volker Harlan (a cura di), Castelvecchi, Roma, 2011.

11. cfr. D. Judd, Donald Judd Writings, pubblicato dalla Judd Foundation in collaborazione con David Zwirner Books, New York, 2016.

12. D. Judd, On furniture, in “Lotus”, n.81, Milano, 1994.

13. Ivi, p.87.

14. M. Scuderi (a cura di), C. Goodden, FOOD nella SoHo degli anni ’70: Carol Goodden racconta, in “Alias”, allegato de “Il Manifesto”, domenica 17 luglio 2018.

15. M. Scuderi, Vito Acconci. L’architettura inizia con il corpo, in “Flash Art Italia”, n.286, agosto-settembre, 2010, Milano.

16. M. Scuderi, Philippe Rahm Architectes: Constructed Atmospheres, Postmedia, Milano, 2014.

17. G. Moreno, Oggetti Invisibili, in “Flash Art Italia”, n.226, febbraio-marzo, 2001, Milano.